Sticken und Kreuzstich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert wurde „Berlin wool work“ bereits – wenn auch nicht in allen Schichten der Bevölkerung – kritisch betrachtet. Diese in England entstehende Kritik richtete sich insgesamt gegen die dekorativen Künste und begann bereits 1835, als ein Untersuchungsbericht des Parliamentary Select Committee in Art and Manufactures feststellte, dass die Qualität englischer Erzeugnisse im Vergleich zu anderen exportierenden Staaten nicht mithalten konnte. Neben der mangelnden Qualität bemängelte die Kommission „the rampant and indiscriminate use of ornamentation. As an example of poor design, critics lambasted the ´deceptive´ three-dimensional, illusionistic patterns that decorated the two-dimensional surfaces of carpets and wallpapers.“1

Diese Kritik intensivierte sich 1851, als die erste Weltausstellung in London stattfand. Kritiker beklagten die Massenproduktion, die zu schlechter Qualität führe, „rushed in construction, overly focused on ornamentation without purpose, and unmindful of the materials used“2 Negativ angeführt wurden auch die entwürdigenden sozialen Bedingungen des Produktionsprozesses3 als sowohl Ursache als auch Folge der industriellen Produktion. Als Konsequenz wurden in England Henry Cole (1808–1882), Richard Redgrave (1804–1888) Owen Jones (1809–1874) als eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit Unterstützung Prinz Alberts Richtlinien für eine moderne und moralisch angemessene Formensprache erarbeiten sollte.4 Hier ist der Ursprung der später als Arts and Crafts Movement bezeichneten Gegenbewegung zur Industrialisierung zu sehen, die in anderen Industrieländern Anklang fand und sich mit verschiedenen Anpassungen dort ausbreitete.

Die vorgenannten Defizite der dekorativen Künste betrafen auch das Sticken, insbesondere „Berlin wool work“, das ja auf der Massenherstellung von kolorierten Stickmustern beruhte. Talia Schaffer listet in ihrem Aufsatz die Haltungen zum Sticken auf, die zum Erfolg des „Berlin wool work“ führten und auf einem Zeitgeist beruhten, der durch „the machine-inflected, cheap, easily made, imitative, mass-produced, and modern“5 charakterisiert ist. Sie stimmt mit Stepanovas Darstellung überein, dass „Berlin wool work“ einen Verlust an Kreativität und Vielfalt der Sticktechniken nach sich zog,6 wenn sie anführt, dass die Individualität der Stickerinnen auf das Niveau eines Maschinenwebstuhls reduziert wurde, dass aber „this chance to prove one could work like a steam power-loom was precisely the appeal of Berlin woolwork“7, weil die stickenden Frauen dadurch beweisen konnten, dass sie auch über die Fähigkeiten verfügten, die die englische Industrie erfolgreich machten.8 Ein weiterer Vorwurf ist, dass durch die Kleidungsstücke bzw. Accessoires, die bestickt wurden, die Stickerei eng mit der stets wechselnden Mode verknüpft war, wodurch Wegwerfprodukte anstatt zeitloser Kunst hergestellt wurden.9 Zusammenfassend stellt Schaffer fest, dass die Frauen mit ihren Stickereien Produkte herstellten, die „among other things, a love of productivity itself, a sign of allegiance to a nation exulting in its industrial might“10 darstellten.

Zu den vorgenannten fundamentalen Kritikpunkten, die vor allem auf die Entindividualisierung eingehen, sind zwei weitere Aspekte hinzuzufügen, die ebenfalls das „Ansehen“ des Stickens bis in die Gegenwart geprägt haben. Zum einen wird kritisiert, dass das Sticken eine Zeitvergeudung sei.11 Weiter wird eher auf einen ästhetischen Gesichtspunkt eingegangen, indem die Viktorianische dekorative Kunst generell und „Berlin Wool Work“ im Besonderen als eine „Förderung des schlechten Geschmacks“12 betrachtet wird, weil die „Stickereien für die unpassendsten Anlässe“13 gewählt wurden. Als zu den Geschmacklosigkeiten gehörend kann auch die Vielzahl von Stickereien gewertet werden, die Originalgemälde alter Meister kopierten. Abgesehen davon, dass die Originalgemälde als Malereien gedacht und ausgeführt waren, vermittelten diese Stickereien keine irgendwie geartete Aussage, sie blieben unangemessene Nachahmung, weswegen sie auch als Kitsch angesehen werden können.

In Reaktion auf die Befunde der Parlamentskommission 1835 wurde bereits 1837 die Government School of Design gegründet, die 1853 in National Art Training School umbenannt wurde.14 Hier wird deutlich, wie sehr von Seiten des Staates die Kritik an den industriell gefertigten Waren ernstgenommen und als wesentlich für den ökonomischen Erfolg betrachtet wurde. Die oben erwähnte 1851 in England eingesetzte Arbeitsgruppe setzte an Fragen der Ornamentik an15 und entwickelte drei Prinzipien, die für eine moderne Formensprache maßgeblich sein sollten: „first, that decoration is secondary to form; second, that form is dictated by function and the materials used; and third, that design should derive from historical English and non-Western ornament as well as plant and animal sources, distilled into simple, linear motifs“16 Diese Prinzipien hatten fast den Charakter von Richtlinien: sie wurden auf Plakaten in den Räumen der Schools of Design mit Erläuterungen aufgehängt, so dass sie den Künstlern stets gegenwärtig waren.17

Diese Kritik intensivierte sich 1851, als die erste Weltausstellung in London stattfand. Kritiker beklagten die Massenproduktion, die zu schlechter Qualität führe, „rushed in construction, overly focused on ornamentation without purpose, and unmindful of the materials used“2 Negativ angeführt wurden auch die entwürdigenden sozialen Bedingungen des Produktionsprozesses3 als sowohl Ursache als auch Folge der industriellen Produktion. Als Konsequenz wurden in England Henry Cole (1808–1882), Richard Redgrave (1804–1888) Owen Jones (1809–1874) als eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit Unterstützung Prinz Alberts Richtlinien für eine moderne und moralisch angemessene Formensprache erarbeiten sollte.4 Hier ist der Ursprung der später als Arts and Crafts Movement bezeichneten Gegenbewegung zur Industrialisierung zu sehen, die in anderen Industrieländern Anklang fand und sich mit verschiedenen Anpassungen dort ausbreitete.

Die vorgenannten Defizite der dekorativen Künste betrafen auch das Sticken, insbesondere „Berlin wool work“, das ja auf der Massenherstellung von kolorierten Stickmustern beruhte. Talia Schaffer listet in ihrem Aufsatz die Haltungen zum Sticken auf, die zum Erfolg des „Berlin wool work“ führten und auf einem Zeitgeist beruhten, der durch „the machine-inflected, cheap, easily made, imitative, mass-produced, and modern“5 charakterisiert ist. Sie stimmt mit Stepanovas Darstellung überein, dass „Berlin wool work“ einen Verlust an Kreativität und Vielfalt der Sticktechniken nach sich zog,6 wenn sie anführt, dass die Individualität der Stickerinnen auf das Niveau eines Maschinenwebstuhls reduziert wurde, dass aber „this chance to prove one could work like a steam power-loom was precisely the appeal of Berlin woolwork“7, weil die stickenden Frauen dadurch beweisen konnten, dass sie auch über die Fähigkeiten verfügten, die die englische Industrie erfolgreich machten.8 Ein weiterer Vorwurf ist, dass durch die Kleidungsstücke bzw. Accessoires, die bestickt wurden, die Stickerei eng mit der stets wechselnden Mode verknüpft war, wodurch Wegwerfprodukte anstatt zeitloser Kunst hergestellt wurden.9 Zusammenfassend stellt Schaffer fest, dass die Frauen mit ihren Stickereien Produkte herstellten, die „among other things, a love of productivity itself, a sign of allegiance to a nation exulting in its industrial might“10 darstellten.

Zu den vorgenannten fundamentalen Kritikpunkten, die vor allem auf die Entindividualisierung eingehen, sind zwei weitere Aspekte hinzuzufügen, die ebenfalls das „Ansehen“ des Stickens bis in die Gegenwart geprägt haben. Zum einen wird kritisiert, dass das Sticken eine Zeitvergeudung sei.11 Weiter wird eher auf einen ästhetischen Gesichtspunkt eingegangen, indem die Viktorianische dekorative Kunst generell und „Berlin Wool Work“ im Besonderen als eine „Förderung des schlechten Geschmacks“12 betrachtet wird, weil die „Stickereien für die unpassendsten Anlässe“13 gewählt wurden. Als zu den Geschmacklosigkeiten gehörend kann auch die Vielzahl von Stickereien gewertet werden, die Originalgemälde alter Meister kopierten. Abgesehen davon, dass die Originalgemälde als Malereien gedacht und ausgeführt waren, vermittelten diese Stickereien keine irgendwie geartete Aussage, sie blieben unangemessene Nachahmung, weswegen sie auch als Kitsch angesehen werden können.

In Reaktion auf die Befunde der Parlamentskommission 1835 wurde bereits 1837 die Government School of Design gegründet, die 1853 in National Art Training School umbenannt wurde.14 Hier wird deutlich, wie sehr von Seiten des Staates die Kritik an den industriell gefertigten Waren ernstgenommen und als wesentlich für den ökonomischen Erfolg betrachtet wurde. Die oben erwähnte 1851 in England eingesetzte Arbeitsgruppe setzte an Fragen der Ornamentik an15 und entwickelte drei Prinzipien, die für eine moderne Formensprache maßgeblich sein sollten: „first, that decoration is secondary to form; second, that form is dictated by function and the materials used; and third, that design should derive from historical English and non-Western ornament as well as plant and animal sources, distilled into simple, linear motifs“16 Diese Prinzipien hatten fast den Charakter von Richtlinien: sie wurden auf Plakaten in den Räumen der Schools of Design mit Erläuterungen aufgehängt, so dass sie den Künstlern stets gegenwärtig waren.17

Nur wenig später als diese Reformversuche und ebenfalls anlässlich der Weltausstellung von 1851 entstand eine Gruppe von Kritikern der Viktorianischen Kunst, die als eine Gegenbewegung zur Industrialisierung im Bereich der dekorativen Kunst unter der Bezeichnung Arts and Crafts Movement bekannt wurde. Sie stimmten den oben genannten Kritikpunkten durchaus zu, unterschieden sich aber hinsichtlich der Lösung wesentlich. Während es den staatlich unterstützten Bemühungen wesentlich um eine Modernisierung und Qualitätsverbesserung des Designs von industriell gefertigten Gütern ging, bezog die Gruppe um William Morris (1834-1896) und John Ruskin (1819-1900) auch Kritik an den sozialen Folgen der Industrialisierung ein. Sie nahmen die durch die Industriearbeit entstehende Entfremdung der Arbeiter von der Arbeit und die damit einhergehende Selbstentfremdung zum Anlass, die Prioritäten für die Produktion von Waren anders zu setzen.18 Aus ihrer Sicht war „return to a system of manufacture based on small-scale workshops“19 eine Möglichkeit, „that allowed their makers to remain connected both with their product and with other people“20 Diese rückwärtsgewandte Haltung hatte ihr Vorbild in der mittelalterlichen Welt mit ihrer Verbundenheit zur Natur.21 Morris glaubte, dass „a happy worker made beautiful things regardless of ability, and that good, moral design could only come from a good and moral society“22 .

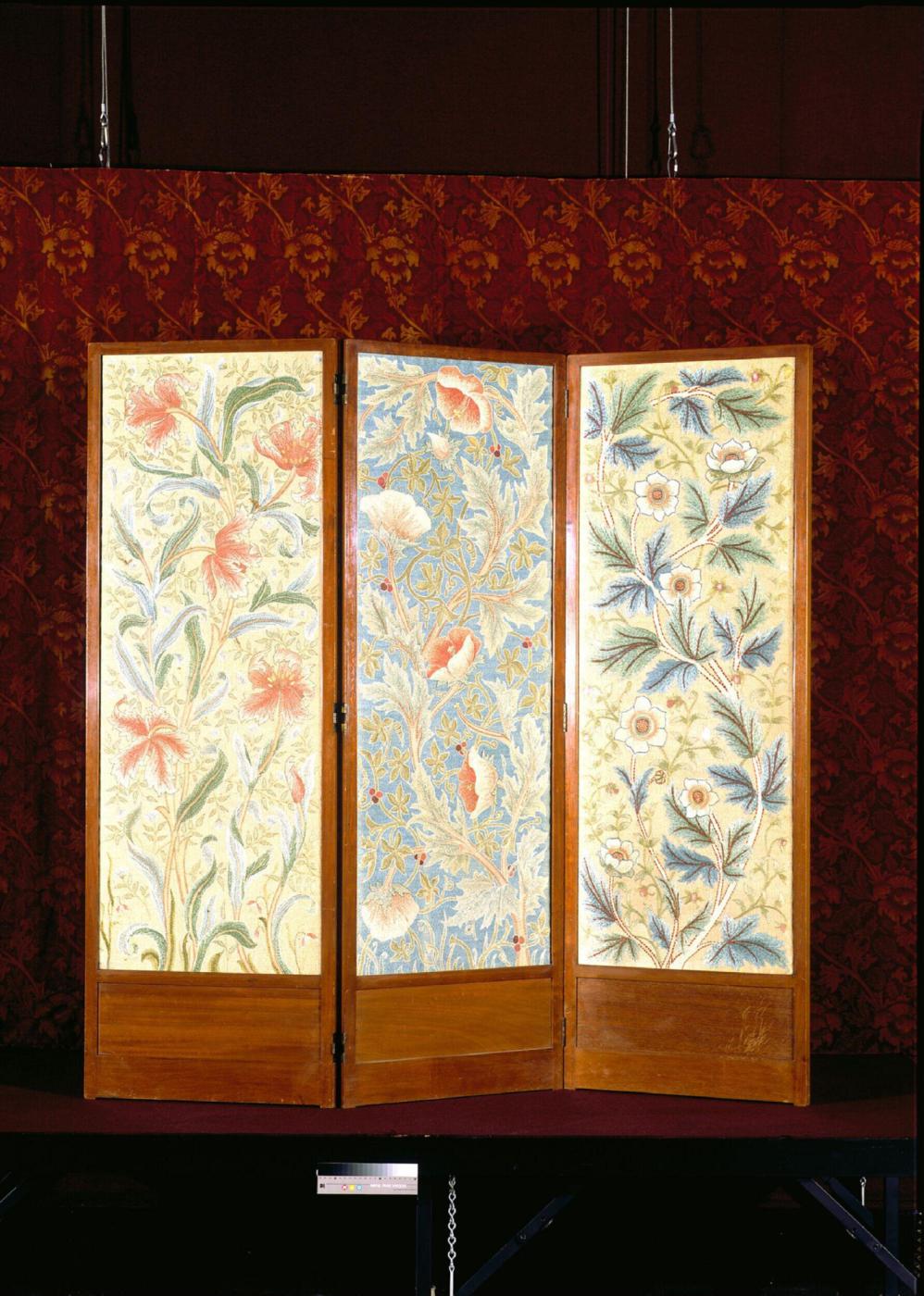

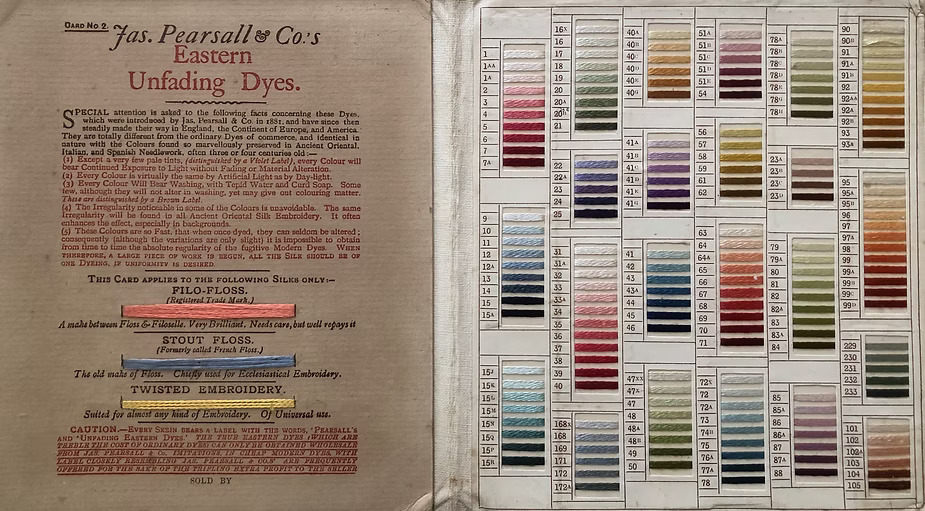

Die Ziele des Arts and Crafts Movement wurden auch auf die Stickerei übertragen. Es entstand das sogenannte Art Needlework, das sich von dem gezählten Sticken des „Berlin Wool Work“ durch Sticken nach frei gezeichneten Formen absetzte23 und damit zwangsläufig auf die alten Techniken des Durchpausens zurückgriff. Entsprechend wurden – wie bei den Stickereien des Mittelalters – die Umrisse gestickt und dann ausgestickt. Es kamen eine Vielzahl von Stichen zum Einsatz,24 und man legte Wert auf vorsichtige Schattierungen und benutzte naturgefärbte Seide,25 die „totally different from the ordinary Dyes of commerce and identical in natur with the colours found so marvellously preserved in Ancient Oriental, Italian and Spanisch needlework, often four or three centuries old“26 war. Bevorzugte Motive waren eher stilisierte Blumen und andere Motive aus der Natur sowie geometrische Muster und Formen. Vorbilder waren auch die Malereien in den mittelalterlichen Manuskripten oder Zeichnungen in den Blumen- und Tierbüchern der Renaissance.27 Die Farben, in denen gestickt wurde, waren häufig die in der Natur vorkommenden gedämpften Farben „featuring shades of green, brown, blue, and rust. These colors were often complemented by brighter accents, such as red or gold“28 Die Bemühungen, die Stickerei wieder von einer häuslichen, von Amateuren ausgeführten Tätigkeit zu einer ernsthaften Kunstform zu machen,29 wurde unterstützt durch die Gründung der Ladies Work Society 1875, die nicht nur den vorgenannten Zweck erfüllen sollte, sondern – im Sinne von Morris sozialistischen Idealen - auch einen Beitrag dazu leisten sollte, dass Frauen für ihre Stickereien gerecht bezahlt wurden, so dass sie davon würdevoll leben konnten.30 Zur Verbreitung der Stickerei des Arts and Crafts Movement trugen die 1872 gegründete Royal School of Needlework31 wie die in den 1890er Jahren gegründeten Embroidery Societies.32

Die Ziele des Arts and Crafts Movement wurden auch auf die Stickerei übertragen. Es entstand das sogenannte Art Needlework, das sich von dem gezählten Sticken des „Berlin Wool Work“ durch Sticken nach frei gezeichneten Formen absetzte23 und damit zwangsläufig auf die alten Techniken des Durchpausens zurückgriff. Entsprechend wurden – wie bei den Stickereien des Mittelalters – die Umrisse gestickt und dann ausgestickt. Es kamen eine Vielzahl von Stichen zum Einsatz,24 und man legte Wert auf vorsichtige Schattierungen und benutzte naturgefärbte Seide,25 die „totally different from the ordinary Dyes of commerce and identical in natur with the colours found so marvellously preserved in Ancient Oriental, Italian and Spanisch needlework, often four or three centuries old“26 war. Bevorzugte Motive waren eher stilisierte Blumen und andere Motive aus der Natur sowie geometrische Muster und Formen. Vorbilder waren auch die Malereien in den mittelalterlichen Manuskripten oder Zeichnungen in den Blumen- und Tierbüchern der Renaissance.27 Die Farben, in denen gestickt wurde, waren häufig die in der Natur vorkommenden gedämpften Farben „featuring shades of green, brown, blue, and rust. These colors were often complemented by brighter accents, such as red or gold“28 Die Bemühungen, die Stickerei wieder von einer häuslichen, von Amateuren ausgeführten Tätigkeit zu einer ernsthaften Kunstform zu machen,29 wurde unterstützt durch die Gründung der Ladies Work Society 1875, die nicht nur den vorgenannten Zweck erfüllen sollte, sondern – im Sinne von Morris sozialistischen Idealen - auch einen Beitrag dazu leisten sollte, dass Frauen für ihre Stickereien gerecht bezahlt wurden, so dass sie davon würdevoll leben konnten.30 Zur Verbreitung der Stickerei des Arts and Crafts Movement trugen die 1872 gegründete Royal School of Needlework31 wie die in den 1890er Jahren gegründeten Embroidery Societies.32

Abb. 1: Dreiteiliger Paravent mit Mahagonirahmen und Seidenstickerei in Plattstich, Stopfstich und Stilstich, entstanden 1885-1910. Der Entwurf für das Muster stammt von dem Designer John Henry Dearle, hergestellt wurde der Paravent einschl. der Stickerei in den Werkstätten von William Morris. https://collections.vam.ac.uk/item/O78101/screen-john-henry-dearle/

Abb. 1: Dreiteiliger Paravent mit Mahagonirahmen und Seidenstickerei in Plattstich, Stopfstich und Stilstich, entstanden 1885-1910. Der Entwurf für das Muster stammt von dem Designer John Henry Dearle, hergestellt wurde der Paravent einschl. der Stickerei in den Werkstätten von William Morris. https://collections.vam.ac.uk/item/O78101/screen-john-henry-dearle/

Abb. 2: Gestickte Bettdecke oder Behang, spätes 19. Jahrhundert, möglicherweise entworfen und ausgeführt von May Morris.- https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/744452

Abb. 3: Altartuch, gestickt von May Morris, 1912. Die Seidenstickerei ist mit relativ leuchtenden Farben und Goldfaden voll ausgestickt. Für die Kreuze wurde Anlegetechnik mit goldenen Fäden auf einem Untergrund silberfarbener Seide benutzt. .- https://www.vam.ac.uk/articles/arts-and-crafts-an-introduction?srsltid=AfmBOopXn0-fTKQs2XI9pjeQL_

Abb. 3: Altartuch, gestickt von May Morris, 1912. Die Seidenstickerei ist mit relativ leuchtenden Farben und Goldfaden voll ausgestickt. Für die Kreuze wurde Anlegetechnik mit goldenen Fäden auf einem Untergrund silberfarbener Seide benutzt. .- https://www.vam.ac.uk/articles/arts-and-crafts-an-introduction?srsltid=AfmBOopXn0-fTKQs2XI9pjeQL_TB9lY9E5xvYW96aVrQtyCP6v1O_yrh

Abb. 4: Farbkarte der Fa. Pearsall & Co., Eastern Unfading Dyes thread card, spätes 19. Jahrhundert.- In: Halse, Lynn: Art Embroidery part II, 2020 https://www.ornamentalembroidery.com/

post/art-embroidery-part-ii

post/art-embroidery-part-ii

Das Arts und Crafts Movement erlebte insbesondere in den 1920er Jahren einen deutlichen Niedergang, da sie zu arbeits- und kostenintensiv war und daher auch nur eine elitäre Kundschaft bedienen konnte. Durch seine Rückwärtsgewandtheit verpasste das Arts und Crafts Movement den Anschluss an die Entwicklungen der Gegenwart.33

Unabhängig von dem Widerspruch zwischen den Zielen des Arts und Crafts Movement und dem nach wirtschaftlichem Erfolg strebenden Zeitgeist breitete sich das Gedankengut des Arts und Crafts Movement in Europa aus. In Deutschland entstand als eine ähnliche Bewegung der Jugendstil (Art Nouveau). Der Jugendstil wollte die Barrieren zwischen Kunst und Design abschaffen. Es sollte eine Kunst für jedermann geschaffen werden, was bedeutete, dass es darauf ankam, in allem das Schöne zu sehen34 und dieses Schöne in das alltägliche Leben der Menschen zu integrieren.35 Insofern war der Jugendstil von seinen Zielen her deutlich weniger elitär als das Arts und Crafts Movement. Zwar ist auch der Jugendstil eine Gegenbewegung gegen Industrialisierung, indem er Mensch und Natur in Einklang bringen wollte, aber er lehnte technologische Entwicklungen und industrielle Fertigung nicht so vollkommen ab wie das Arts und Crafts Movement.

Der Jugendstil nahm Werke vergangener Zeiten nicht als Vorbilder für künstlerisches Schaffen der Gegenwart, da sie – so einer der führenden Theoretiker dieser Bewegung - aus dem jeweiligen Zeitgeist entstanden seien und diesen widerspiegelten.36 In der Gegenwart gäben „Zweck, Material und Fügung […] die einzigen Direktiven“37 . Damit ist gemeint, dass zu Beginn eines Schaffensprozesses stehe, „sich den Zweck eines jeden Gegenstandes zunächst einmal recht deutlich klarzumachen und die Form logisch aus dem Zweck zu entwickeln. […] Zu der Gestaltung nach dem Zweck [komme] also die Gestaltung nach dem Charakter des Materials, und mit der Rücksicht auf das Material [sei] gleichzeitig die Rücksicht auf die dem Material entsprechende Konstruktion gegeben.“38 Durch die Beachtung dieser Grundsätze werde innere Wahrhaftigkeit und werkliche Gediegenheit erreicht. Dies unterscheide die kunstgewerbliche Produktion der Gegenwart von dem Prunk, den das Bürgertum im Dienste seiner gesellschaftlichen Ambitionen zur Schau gestellt habe.39 So trage das Kunstgewerbe dazu bei, „die heutigen Gesellschaftsklassen zur Gediegenheit, Wahrhaftigkeit und bürgerlichen Einfachheit zurückzuerziehen.“40 Durch die vorgenannten Grundsätze grenzt sich der Jugendstil von dem Arts und Crafts Movement ab: Gebrauchsfähigkeit, Materialgerechtigkeit und Funktionalität eines Werkes als Ziele stehen dem Anspruch, vollwertige Kunstwerke, die sich durch Zeitlosigkeit und eine über sich selbst hinausweisende Aussage auszeichnen, entgegen. Ebenso stehen sie dem Glauben, Kunst benötige weder eine Aussage noch einen Zweck (L´art pour l´art), fern.

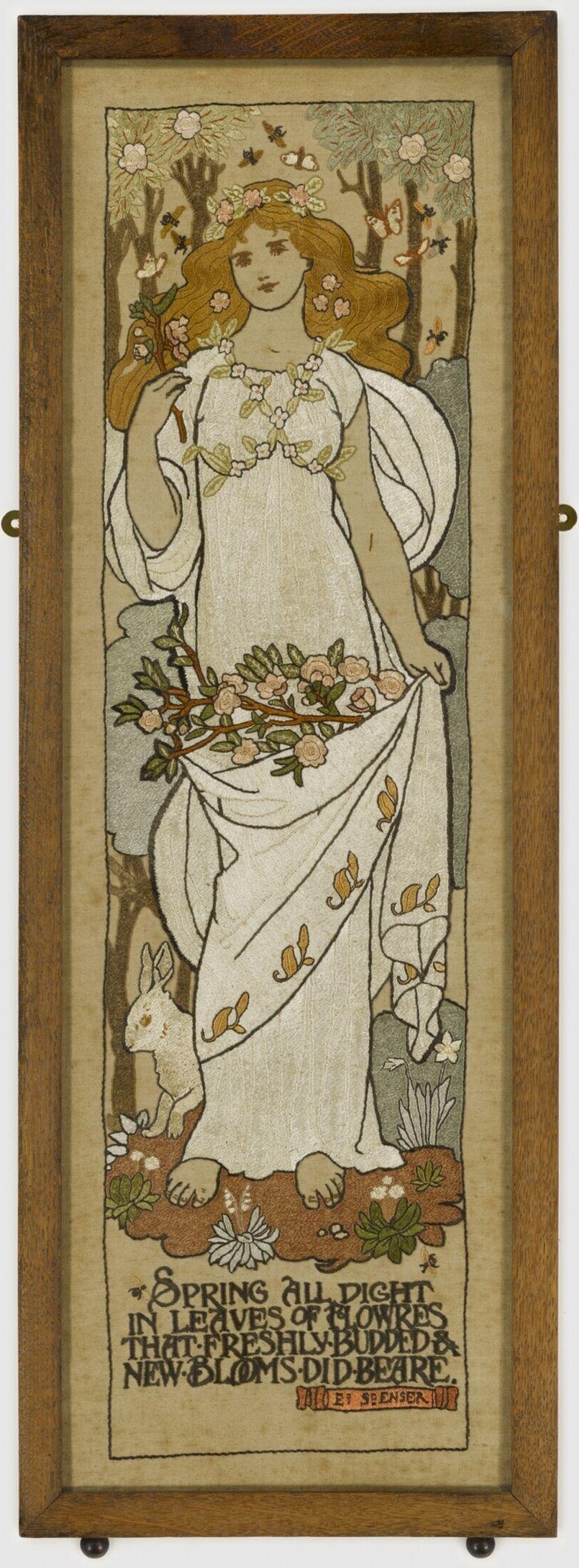

Zur Integration von Schönheit in den Alltag des Menschen waren Stickereien besonders geeignet. Entsprechend dem Ziel, Mensch und Natur zu vereinen, wurden organische Formen und geschwungene Linien bevorzugt. Sie wurden als „metaphor for the freedom and release […] from the weight of artistic tradition and critical expectations“41 eingesetzt. Daneben gab es florale ornamentale Abstraktionen sowie geometrische Formen, die kaum noch erkennen ließen, dass sie aus der Natur entnommen wurden,42 Tierdarstellungen und mythologische Gestalten.43 Charakteristisch auch in der Stickerei war die „Peitschenhieb“-Form, eine asymmetrische, oft in S-Form geschwungene Linie. Der Name stammt von einem Stickereientwurf von Hermann Obrist 1895.44 Wie das Arts and Crafts Movement war der Jugendstil auch eher eine elitäre Bewegung, auch wenn das nicht seinen Zielen entsprach. Man kann nur vermuten, dass der Zeitgeist, der durch zunehmenden Nationalismus gekennzeichnet war, am Vorabend des Ersten Weltkriegs in weiten Kreisen nicht auf Interesse an einer Bewegung stieß, die durch kritische Grundhaltungen geprägt war.

Kreuzstich war weder für die Stickerei des Arts and Crafts Movement noch für den Jugendstil eine beliebte Sticktechnik. Der Grund mag darin liegen, dass andere Sticktechniken wie Plattstich oder auch Klosterstich besser geeignet schienen, kurvige, schwingende Formen zu erzeugen. Ein anderer Grund mag darin liegen, dass man sich ja bewusst von dem verbreiteten Stil des Berlin Wool Work absetzen wollte und von daher die sogenannten gezählten Stiche ablehnte.

Unabhängig von dem Widerspruch zwischen den Zielen des Arts und Crafts Movement und dem nach wirtschaftlichem Erfolg strebenden Zeitgeist breitete sich das Gedankengut des Arts und Crafts Movement in Europa aus. In Deutschland entstand als eine ähnliche Bewegung der Jugendstil (Art Nouveau). Der Jugendstil wollte die Barrieren zwischen Kunst und Design abschaffen. Es sollte eine Kunst für jedermann geschaffen werden, was bedeutete, dass es darauf ankam, in allem das Schöne zu sehen34 und dieses Schöne in das alltägliche Leben der Menschen zu integrieren.35 Insofern war der Jugendstil von seinen Zielen her deutlich weniger elitär als das Arts und Crafts Movement. Zwar ist auch der Jugendstil eine Gegenbewegung gegen Industrialisierung, indem er Mensch und Natur in Einklang bringen wollte, aber er lehnte technologische Entwicklungen und industrielle Fertigung nicht so vollkommen ab wie das Arts und Crafts Movement.

Der Jugendstil nahm Werke vergangener Zeiten nicht als Vorbilder für künstlerisches Schaffen der Gegenwart, da sie – so einer der führenden Theoretiker dieser Bewegung - aus dem jeweiligen Zeitgeist entstanden seien und diesen widerspiegelten.36 In der Gegenwart gäben „Zweck, Material und Fügung […] die einzigen Direktiven“37 . Damit ist gemeint, dass zu Beginn eines Schaffensprozesses stehe, „sich den Zweck eines jeden Gegenstandes zunächst einmal recht deutlich klarzumachen und die Form logisch aus dem Zweck zu entwickeln. […] Zu der Gestaltung nach dem Zweck [komme] also die Gestaltung nach dem Charakter des Materials, und mit der Rücksicht auf das Material [sei] gleichzeitig die Rücksicht auf die dem Material entsprechende Konstruktion gegeben.“38 Durch die Beachtung dieser Grundsätze werde innere Wahrhaftigkeit und werkliche Gediegenheit erreicht. Dies unterscheide die kunstgewerbliche Produktion der Gegenwart von dem Prunk, den das Bürgertum im Dienste seiner gesellschaftlichen Ambitionen zur Schau gestellt habe.39 So trage das Kunstgewerbe dazu bei, „die heutigen Gesellschaftsklassen zur Gediegenheit, Wahrhaftigkeit und bürgerlichen Einfachheit zurückzuerziehen.“40 Durch die vorgenannten Grundsätze grenzt sich der Jugendstil von dem Arts und Crafts Movement ab: Gebrauchsfähigkeit, Materialgerechtigkeit und Funktionalität eines Werkes als Ziele stehen dem Anspruch, vollwertige Kunstwerke, die sich durch Zeitlosigkeit und eine über sich selbst hinausweisende Aussage auszeichnen, entgegen. Ebenso stehen sie dem Glauben, Kunst benötige weder eine Aussage noch einen Zweck (L´art pour l´art), fern.

Zur Integration von Schönheit in den Alltag des Menschen waren Stickereien besonders geeignet. Entsprechend dem Ziel, Mensch und Natur zu vereinen, wurden organische Formen und geschwungene Linien bevorzugt. Sie wurden als „metaphor for the freedom and release […] from the weight of artistic tradition and critical expectations“41 eingesetzt. Daneben gab es florale ornamentale Abstraktionen sowie geometrische Formen, die kaum noch erkennen ließen, dass sie aus der Natur entnommen wurden,42 Tierdarstellungen und mythologische Gestalten.43 Charakteristisch auch in der Stickerei war die „Peitschenhieb“-Form, eine asymmetrische, oft in S-Form geschwungene Linie. Der Name stammt von einem Stickereientwurf von Hermann Obrist 1895.44 Wie das Arts and Crafts Movement war der Jugendstil auch eher eine elitäre Bewegung, auch wenn das nicht seinen Zielen entsprach. Man kann nur vermuten, dass der Zeitgeist, der durch zunehmenden Nationalismus gekennzeichnet war, am Vorabend des Ersten Weltkriegs in weiten Kreisen nicht auf Interesse an einer Bewegung stieß, die durch kritische Grundhaltungen geprägt war.

Kreuzstich war weder für die Stickerei des Arts and Crafts Movement noch für den Jugendstil eine beliebte Sticktechnik. Der Grund mag darin liegen, dass andere Sticktechniken wie Plattstich oder auch Klosterstich besser geeignet schienen, kurvige, schwingende Formen zu erzeugen. Ein anderer Grund mag darin liegen, dass man sich ja bewusst von dem verbreiteten Stil des Berlin Wool Work absetzen wollte und von daher die sogenannten gezählten Stiche ablehnte.

Abb. 5: Teil eines vierteiligen Paravents mit Darstellung der vier Jahreszeiten, hier des Frühlings. Der Text stammt aus dem Gedicht „The Faerie Queene“ von Edmund Spenser, entstanden 1590/1596. Der Text lautet „‘SPRING ALL DIGHT / IN LEAVES OF FLOWES / THAT FRESHLY BUDDED & / NEW BLOOMS DID BEARE. / E. SPENSER“ Das Design zeigt die enge Verbindung zwischen bildender Kunst und Literatur und repräsentiert insofern das Streben nach einem Gesamtkunstwerk. - https://collections.vam.ac.uk/item/O1459621/screen-panel-set/

Abb. 6: Hermann Obrist, Wandbehang mit Alpenveilchen, Wollgewebe mit Seidenstickerei, um 1895.- https://www.kunsthalle-muc.de/jugendstil/

Abb. 6: Hermann Obrist, Wandbehang mit Alpenveilchen, Wollgewebe mit Seidenstickerei, um 1895.- https://www.kunsthalle-muc.de/jugendstil/ ________________________

1 Oshinsky, Sara J.: Design Reform, 2006.- https://www.metmuseum.org/essays/design-reform [abgerufen am 14.9.2025]. Oshinsky nennt 1834 als das Jahr des Berichts. Allerdings findet sich diese Kritik im Bericht des Jahres 1835; möglicherweise wurde der Bericht 1834 erstellt und 1835 veröffentlicht. Siehe https://ia600206.us.archive.org/34/items/1835SelectCommittees/97.B.9.pdf [abgerufen am 14.9.2025]

2 Levanier, Johnny: The Arts and Crafts movement: a handmade history and its modern revival, 2022, https://99designs.com/blog/design-history-movements/arts-and-crafts-movement/ [abgerufen am 10.9.2025]

3 Vgl. Victoria and Albert Museum, Arts and Crafts: an introduction, https://www.vam.ac.uk/articles/arts-and-crafts-an-introduction?srsltid=AfmBOopXn0-fTKQs2XI9pjeQL_TB9lY9E5xvYW96aVrQtyCP6v1O_yrh [abgerufen am 10.9.2025]

4 Vgl. Oshinsky, Sara J.: a.a.O.

5 Schaffer, Talia: Berlin wool.- In: Victorian Review, Hrsg. Victorian Studies Association of Western Canada, Volume 34, Number 1, Spring 2088, S.39

6 Vgl. Stepanova, Irina: Jan 2, 2023, Berlin Wool: Fine Fiber from an Innovative Age.- In: https://pieceworkmagazine.com/berlin-wool-fine-fiber-from-an-innovative-age/ [abgerufen am 17.11.2024]

7 Schaffer, Talia: a.a.O., S. 41

8 Vgl. ebda.

9 Vgl. Schaffer, Talia: a.a.O., S. 42

10 Ebda.

11 Vgl. Belolan, Nicole: Berlin work: craft, kitsch, and fashion = https://pickingforpleasure.blogspot.com/search?q=Berlin+work [[abgerufen am 2.9.2025]. Belolan ziert auch aus einem Gedicht „The Husband´s Complaint“ von 1852, das die Vernachlässigung von Aufgaben der Hausfrau wegen ihrer Obsession mit Stickereien beklagt. Siehe https://stitchinglotus.ca/2015/06/the-husbands-complaint/ [abgerufen am 10.9.2025]

12 Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien des Biedermeier. Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung.- In: Jahrbuch der Berliner Museen, 44. Bd. (2002), S. 121

13 Ebda.

14 Vgl. Wikipedia, Royal College of Art, https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Art [abgerufen am 14.9.2025]

15 Vgl. Das kreative Universum, Wie die Kunsthandwerksbewegung die Rolle der Frau in der Kunst neu ausgerichtet hat, 2018, https://www.daskreativeuniversum.de/arts-and-crafts-bewegung/ [abgerufen am 10.9.2025]

16 Oshinsky, Sara J.: a.a.O.

17 Vgl. Ebda.

18 Vgl. Victoria and Albert Museum, Arts and Crafts: an introduction, https://www.vam.ac.uk/articles/arts-and-crafts-an-introduction?srsltid=AfmBOopXn0-fTKQs2XI9pjeQL_TB9lY9E5xvYW96aVrQtyCP6v1O_yrh [abgerufen am 10.9.2025]

19 Ebda.

20 Ebda.

21 Vgl. Levanier, Johnny: a.a.O.

22 Oshinsky, Sara J.: a.a.O., S. 2/3

23 Vgl. Textile Research Center, Art Needlework, https://trc-leiden.nl/trc-needles/organisations-and-movements/artistic-movements/art-needlework [abgerufen am 10.9.2025]

24 Vgl. The many Talents of May Morris.- https://www.ashmolean.org/article/many-talents-of-may-morris-art-and-crafts-designer-and-embroidery-legend [abgerufen am 11.9.2025]

25 Vgl. ebda.

26 Beschreibung auf der Innenseite von Pearsall & Co., Eastern Unfading Dyes thread card, late nineteenth century.- In: Halse, Lynn: Art Embroidery part II, 2020 https://www.ornamentalembroidery.com/post/art-embroidery-part-ii [abgerufen am 10.9.2025]

27 Vgl. The Many Talents of May Morris, a.a.O.

28 https://phillaneum.com/read/0008-embroidery-in-arts-and-crafts.html [abgerufen am 2.9.2025]

29 Vgl. The Many Talents of May Morris, a.a.O.

30 Vgl. Kerziouk, Olga: A stitch in time: embroidery as a force for social change, 2015 https://blogs.bl.uk/european/2015/07/a-stitch-in-time-embroidery-as-a-force-for-social-change.html [abgerufen am 10.9.2025]

31 Vgl. Rug & Kilim, A Guide to Art Needlework of the Arts and Crafts Movement, https://rugandkilim.com/blogs/a-guide-to-art-needlework-of-the-arts-and-crafts-movement/?srsltid=AfmBOorvGk6fbdkTUs3J62HrmJhduiinYzrPEBd-mFYu_kawiTUpsUVo [abgerufen am 14.9.2025]

32 Vgl. University of Missouri, Arts and Crafts Design (Re)Forms: Craft of the Needle, 2025, https://mhctc.missouri.edu/exhibitions/arts-and-crafts-design-re-forms/arts-and-crafts-design-reforms-craft-of-the-needle/ [abgerufen am 15.8.2025]

33 Vgl. Levanier, Johnny: a.a.O.

34 Vgl. Laug, Anne-Sophie: «Das ganze Leben soll zu einer großen gleichwerthigen Kunst werden.». Angewandte Kunst um 1900 zwischen Neubewertung und Autonomisierung.- In: kritische bericht. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Bd. 47 Nr. 4, 2020, S. 20

35 Vgl. Kunsthaus Artes, Was ist Jugendstil? https://www.kunsthaus-artes.de/magazin/was-ist-jugendstil/ [abgerufen am 10.9.2025]

36 Vgl. Muthesius, Hermann: Die Bedeutung des Kunstgewerbes. Eröffnungsrede zu den Vorlesungen über modernes Kunstgewerbe an der Handelshochschule in Berlin. In: In: Dekorative Kunst - 10 (1907), S. 178

37 Muthesius, Hermann: a.a.O., S. 180

38 Ebda.

39 Vgl. Muthesius, Hermann: a.a.O., S. 182

40 Muthesius, Hermann: a.a.O., S. 183

41 Gontar, Cybele: Art Nouveau, 2006.- https://www.metmuseum.org/essays/art-nouveau [abgerufen am 10.9.2025]

42 Vgl. Goss, Jared: Design, 1900–1925, October 1, 2004.- https://www.metmuseum.org/essays/design-1900-25 [abgerufen am 10.9.2025]

43 Vgl. Kunsthaus Artes, a.a.O.

44 Vgl. Wikipedia, Wiplash (decorative art).- https://en.wikipedia.org/wiki/Whiplash_(decorative_art) [abgerufen am 10.9.2025]

1 Oshinsky, Sara J.: Design Reform, 2006.- https://www.metmuseum.org/essays/design-reform [abgerufen am 14.9.2025]. Oshinsky nennt 1834 als das Jahr des Berichts. Allerdings findet sich diese Kritik im Bericht des Jahres 1835; möglicherweise wurde der Bericht 1834 erstellt und 1835 veröffentlicht. Siehe https://ia600206.us.archive.org/34/items/1835SelectCommittees/97.B.9.pdf [abgerufen am 14.9.2025]

2 Levanier, Johnny: The Arts and Crafts movement: a handmade history and its modern revival, 2022, https://99designs.com/blog/design-history-movements/arts-and-crafts-movement/ [abgerufen am 10.9.2025]

3 Vgl. Victoria and Albert Museum, Arts and Crafts: an introduction, https://www.vam.ac.uk/articles/arts-and-crafts-an-introduction?srsltid=AfmBOopXn0-fTKQs2XI9pjeQL_TB9lY9E5xvYW96aVrQtyCP6v1O_yrh [abgerufen am 10.9.2025]

4 Vgl. Oshinsky, Sara J.: a.a.O.

5 Schaffer, Talia: Berlin wool.- In: Victorian Review, Hrsg. Victorian Studies Association of Western Canada, Volume 34, Number 1, Spring 2088, S.39

6 Vgl. Stepanova, Irina: Jan 2, 2023, Berlin Wool: Fine Fiber from an Innovative Age.- In: https://pieceworkmagazine.com/berlin-wool-fine-fiber-from-an-innovative-age/ [abgerufen am 17.11.2024]

7 Schaffer, Talia: a.a.O., S. 41

8 Vgl. ebda.

9 Vgl. Schaffer, Talia: a.a.O., S. 42

10 Ebda.

11 Vgl. Belolan, Nicole: Berlin work: craft, kitsch, and fashion = https://pickingforpleasure.blogspot.com/search?q=Berlin+work [[abgerufen am 2.9.2025]. Belolan ziert auch aus einem Gedicht „The Husband´s Complaint“ von 1852, das die Vernachlässigung von Aufgaben der Hausfrau wegen ihrer Obsession mit Stickereien beklagt. Siehe https://stitchinglotus.ca/2015/06/the-husbands-complaint/ [abgerufen am 10.9.2025]

12 Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien des Biedermeier. Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung.- In: Jahrbuch der Berliner Museen, 44. Bd. (2002), S. 121

13 Ebda.

14 Vgl. Wikipedia, Royal College of Art, https://de.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Art [abgerufen am 14.9.2025]

15 Vgl. Das kreative Universum, Wie die Kunsthandwerksbewegung die Rolle der Frau in der Kunst neu ausgerichtet hat, 2018, https://www.daskreativeuniversum.de/arts-and-crafts-bewegung/ [abgerufen am 10.9.2025]

16 Oshinsky, Sara J.: a.a.O.

17 Vgl. Ebda.

18 Vgl. Victoria and Albert Museum, Arts and Crafts: an introduction, https://www.vam.ac.uk/articles/arts-and-crafts-an-introduction?srsltid=AfmBOopXn0-fTKQs2XI9pjeQL_TB9lY9E5xvYW96aVrQtyCP6v1O_yrh [abgerufen am 10.9.2025]

19 Ebda.

20 Ebda.

21 Vgl. Levanier, Johnny: a.a.O.

22 Oshinsky, Sara J.: a.a.O., S. 2/3

23 Vgl. Textile Research Center, Art Needlework, https://trc-leiden.nl/trc-needles/organisations-and-movements/artistic-movements/art-needlework [abgerufen am 10.9.2025]

24 Vgl. The many Talents of May Morris.- https://www.ashmolean.org/article/many-talents-of-may-morris-art-and-crafts-designer-and-embroidery-legend [abgerufen am 11.9.2025]

25 Vgl. ebda.

26 Beschreibung auf der Innenseite von Pearsall & Co., Eastern Unfading Dyes thread card, late nineteenth century.- In: Halse, Lynn: Art Embroidery part II, 2020 https://www.ornamentalembroidery.com/post/art-embroidery-part-ii [abgerufen am 10.9.2025]

27 Vgl. The Many Talents of May Morris, a.a.O.

28 https://phillaneum.com/read/0008-embroidery-in-arts-and-crafts.html [abgerufen am 2.9.2025]

29 Vgl. The Many Talents of May Morris, a.a.O.

30 Vgl. Kerziouk, Olga: A stitch in time: embroidery as a force for social change, 2015 https://blogs.bl.uk/european/2015/07/a-stitch-in-time-embroidery-as-a-force-for-social-change.html [abgerufen am 10.9.2025]

31 Vgl. Rug & Kilim, A Guide to Art Needlework of the Arts and Crafts Movement, https://rugandkilim.com/blogs/a-guide-to-art-needlework-of-the-arts-and-crafts-movement/?srsltid=AfmBOorvGk6fbdkTUs3J62HrmJhduiinYzrPEBd-mFYu_kawiTUpsUVo [abgerufen am 14.9.2025]

32 Vgl. University of Missouri, Arts and Crafts Design (Re)Forms: Craft of the Needle, 2025, https://mhctc.missouri.edu/exhibitions/arts-and-crafts-design-re-forms/arts-and-crafts-design-reforms-craft-of-the-needle/ [abgerufen am 15.8.2025]

33 Vgl. Levanier, Johnny: a.a.O.

34 Vgl. Laug, Anne-Sophie: «Das ganze Leben soll zu einer großen gleichwerthigen Kunst werden.». Angewandte Kunst um 1900 zwischen Neubewertung und Autonomisierung.- In: kritische bericht. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Bd. 47 Nr. 4, 2020, S. 20

35 Vgl. Kunsthaus Artes, Was ist Jugendstil? https://www.kunsthaus-artes.de/magazin/was-ist-jugendstil/ [abgerufen am 10.9.2025]

36 Vgl. Muthesius, Hermann: Die Bedeutung des Kunstgewerbes. Eröffnungsrede zu den Vorlesungen über modernes Kunstgewerbe an der Handelshochschule in Berlin. In: In: Dekorative Kunst - 10 (1907), S. 178

37 Muthesius, Hermann: a.a.O., S. 180

38 Ebda.

39 Vgl. Muthesius, Hermann: a.a.O., S. 182

40 Muthesius, Hermann: a.a.O., S. 183

41 Gontar, Cybele: Art Nouveau, 2006.- https://www.metmuseum.org/essays/art-nouveau [abgerufen am 10.9.2025]

42 Vgl. Goss, Jared: Design, 1900–1925, October 1, 2004.- https://www.metmuseum.org/essays/design-1900-25 [abgerufen am 10.9.2025]

43 Vgl. Kunsthaus Artes, a.a.O.

44 Vgl. Wikipedia, Wiplash (decorative art).- https://en.wikipedia.org/wiki/Whiplash_(decorative_art) [abgerufen am 10.9.2025]