Sticken und Kreuzstich im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart

Auch wenn das 20. Jahrhundert bezüglich der Stickereien mit dem avantgardistischen Stil des Arts and Crafts Movement und des Jugendstils begann, haben sich offensichtlich in der breiten Masse der Bevölkerung der Stil des Berlin Wool Work und der Stickereien erhalten, die sich aus den schulischen Mustertüchern ableiten lassen.

Am Beispiel der Überhandtücher, die sich in außerordentlich vielen Haushalten finden ließen, kann gezeigt werden, dass sich weder die Stickmotive noch die sozialen Implikationen im Vergleich zum 19. Jahrhundert wesentlich geändert haben. Die Überhandtücher hatten „ihre Blütezeit […] zwischen 1870 und 1930. Vor allem in den Küchen vieler Haushalte waren sie aber noch bis in die 1950er Jahre hinein oft zu finden.“1 Viele dieser Überhandtücher waren nicht mehr handgestickt, sondern man konnte sich entweder als aufgedruckte Vorlagen oder bereits fertig maschinengestickt kaufen.2 Ich kann mich erinnern, dass in der Küche meiner Großeltern in den 1950er Jahren ein blau besticktes Überhandtuch verwendet wurde, um die Trockentücher und Schürzen, die an Haken aufgehängt waren, zu verdecken. Unser Überhandtuch war wie vieles andere in unserer Familie im Kreuzstich handgestickt. Hier erfüllte das Überhandtuch eine nützliche Funktion sowohl als eine ästhetische Funktion, da es durch die Stickerei die Küche hübscher aussehen ließ. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob unser Tuch einen eingestickten Spruch hatte. Möglicherweise hatte es keinen Spruch, sondern nur eine ornamentale Stickerei, was daran gelegen haben mag, dass meine Großmutter die einzig Verheiratete aus einem Haushalt von fünf Mädchen war, die für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts alle sehr emanzipiert waren (auch wenn sie viel handarbeiteten). Möglicherweise fanden sie als berufstätige Frauen daher die üblichen Sprüche, die „Ordnungssinn, Fleiß, Sauberkeit, Kochkunst, Sparsamkeit, frohe Pflichterfüllung, etc. - priesen bzw. forderten oder gar die beschränkte Häuslichkeit als den natürlichen Lebensbereich der Frau betonten und lobten“3, eher deplatziert. Im Allgemeinen hatten jedoch die Sprüche auf den Überhandtüchern und damit diese selbst auch eine normative Funktion, insbesondere „als die vorher durch Dienstboten verrichtete Hausarbeit allmählich von der bürgerlichen Hausfrau übernommen wurde“4. Dieser Prozess begann um die Jahrhundertwende und setzte sich bis 1930 fort. Gründe waren sicherlich die seit 1914 bestehende Verpflichtung der Herrschaften, für die Dienstboten in das Versicherungssystem einzuzahlen, wie auch die Tatsache, dass es nun eine Dienstbotenausbildung gab, die es ausgebildeten Kräften ermöglichte, Positionen in gut zahlenden Haushalten, d.h. Haushalten der Oberschicht, zu suchen.5 Die Tatsache, dass in vielen Haushalten nun die Hausfrau alle Hausarbeiten zu erledigen hatte, führte keineswegs zu deren Aufwertung, „sondern das Stigma der Dienstboten wurde tendenziell auf die Hausfrau übertragen“6. Es blieb den Sprüchen auf den Überhandtüchern vorbehalten, die Hausfrau an ihre Bestimmung zu erinnern und ihre Tätigkeiten zu adeln.

Abb. 1: Überhandtuch, Stickerei mit Hohlsaum am oberen Rand und Klöppelspitze oben und unten, um 1900.- https://westfalen.museum-digital.de/object/36176

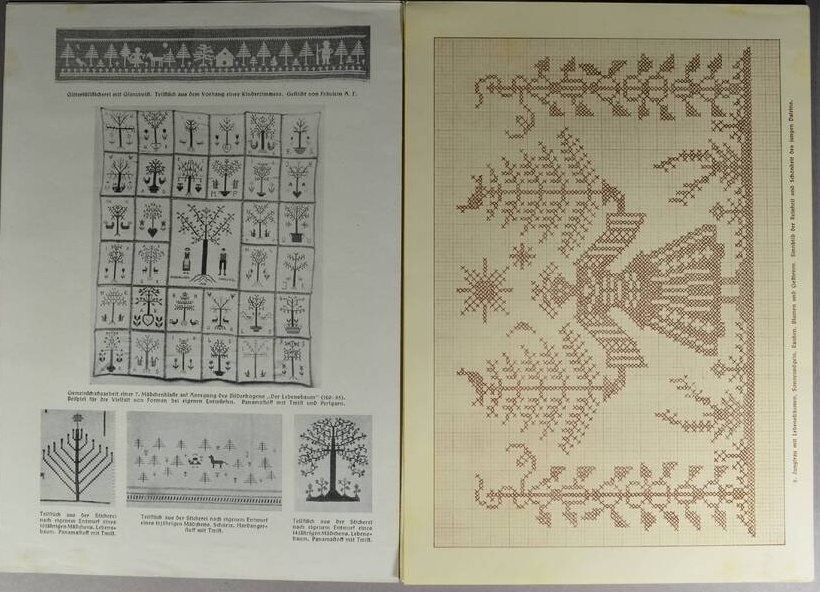

Die mehr oder minder subtile Rolle der Stickereien hinsichtlich der Erziehung zu einer Weltanschauung wurde erst recht zur Zeit des Dritten Reiches genutzt. Dem Nationalsozialismus ging es darum, „Strategien zur Politisierung des Privaten und [der] Einflussnahme von Partei und Staat auf die familiäre Sphäre“7 zu gewinnen. Dazu diente auch das Sticken, das im Handarbeitsunterricht der Mädchen seit dem 2. Schuljahr gelehrt wurde und das, zusammen mit Nähen, Stricken, Häkeln, Knüpfen, Flechten und Weben dazu diente, den Mädchen Fähigkeiten zu vermitteln, die auf sie „später in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau vermehrt und unausweichlich zukommen würden.“8 So hieß es im Geleitwort zur Ausstellung „Stickerei und Spitzen“ im Jahr 1935, dass es darum gehe, „dem wiedererstandenen deutschen Volke die köstlichen Schätze seiner Heimat und Vergangenheit zu zeigen“9 . Das Sticken sei „ein Teil wahrhaft deutschen Schaffens“10 . Es gehe darum, Anregung „zur Nacheiferung in der Handarbeit“11 zu geben. Was gestickt werden sollte, ergibt sich aus einer Publikation mit dem Titel „Gestickte Sinnbilder. Eine Sammlung deutscher Sinnbilder für Kreuzstichstickerei bearbeitet von Christel Wöhrlin“12, die 1937/1938 erschien. Das Heft enthält Kreuzstichvorlagen zu den Themen Lebensbaum, Lebenstiere, Mensch und Menschenwerk sowie Sonne und Gestirne. Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände greift auf den leider in der Digitalisierung nicht lesbaren Begleittext zu den Stickmustern zurück, der betont, dass es bei den Mustern „nicht einfach um die naturgetreue Nachbildung von Bäumen, Sternen oder einem Weinstock“13 gehe, sondern dass die Muster als „Neubearbeitungen alter Zeichen ´an jenen ewigen Urgrund mahnen [sollten], dem wir alle entstammen: an die große Gemeinschaft des Blutes´“14. Sie sollten „eine Glaubenswelt sichtbar und wirksam werden lassen, die Kinder und Kindeskinder zu einer gleichen Einordnung ihres Lebens in ewige Zusammenhänge"15 erzog. Es dürfte kein Zufall sein, dass die „Gestickte[n] Sinnbilder“ Muster enthielten, die im Kreuzstich gestickt wurden. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits gezeigt, hatte sich der Kreuzstich längst als die gebräuchliche Sticktechnik schlechthin herauskristallisiert und wurde auch im Handarbeitsunterricht in erster Linie vermittelt. So waren Kreuzstichmuster besonders geeignet, jede Frau zu erreichen und die beabsichtigten Botschaften der NS-Ideologie subtil zu verbreiten.

Abb. 2: Doppelseite mit Stickmustern aus: Gestickte Sinnbilder. Eine Sammlung deutscher Sinnbilder für Kreuzstichstickerei bearbeitet von Christel Wöhrlin, hrsg. Von Hans-Friedrich München 1937 – 1938.- https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/6183477#

Abb. 2: Doppelseite mit Stickmustern aus: Gestickte Sinnbilder. Eine Sammlung deutscher Sinnbilder für Kreuzstichstickerei bearbeitet von Christel Wöhrlin, hrsg. Von Hans-Friedrich München 1937 – 1938.- https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/6183477#Der Kriegsbeginn und die Intensivierung der alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte dürfte für sehr viele Frauen das Ende von Stickarbeiten bedeutet haben, denn „für weibliche Handarbeiten war(en) in den Notzeiten weder Gelegenheit noch Interesse.“16 Auch nach dem Krieg dürfte für die meisten Frauen keine Gelegenheit bestanden haben, sich mit Stickereien zu beschäftigen. Wenn gehandarbeitet wurde, so dürfte es in erster Linie nicht um Handarbeiten zur Verschönerung, sondern um Nützliches wie gestrickte Gegenstände – Socken, Pullover, Jacken usw. – gegangen sein, wenn es überhaupt möglich war, das Material für Handarbeiten zu beschaffen. Viele Frauen waren außerdem doppelbelastet: sie mussten entweder als Kriegswitwen arbeiten und Kinder und Haushalt versorgen. Generell nahm nach dem Krieg die Berufstätigkeit von Frauen zu, und es ist fraglich, wieviel Zeit, zusätzlich zu den finanziellen Problem und den Beschaffungsproblemen, zu nicht notwendigen Handarbeiten blieb. Das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren änderte diese Situation und zumindest in den vermögenderen Kreisen lebte das Sticken wieder auf, wie DIE ZEIT im Jahr 1962 etwas ionisch beschreibt, wenn es heißt, dass sie „doch die gleichen Muster nach(stickten), über denen ihre Urgroßmütter ihren Freiheitsdurst, ihre Leidenschaft oder nur ihre Langeweile zu vergessen suchten: Rosenranken, Blumenbuketts, Leiern im Lorbeerkranz“17. Impliziert wird, dass diese Damen stickten, um die Vergangenheit zugunsten der guten, alten Zeit zu verdrängen. Diese Haltung wie auch die Art der Muster sind gewiss die maßgebenden Gründe gewesen, weswegen in meiner Jugendzeit in den 60er Jahren das Sticken absolut verpönt war. Für die 68er-Generation war Stricken, vor allem in der Öffentlichkeit, ein Zeichen der Rebellion gegen das Nicht-Aufarbeiten der nationalsozialistischen Vergangenheit der Eltern und die Rückkehr zu Vorkriegswerten. Sticken kam erst ganz am Ender der 1960er Jahre mit der Hippie-Bewegung als „Symbol für Liebe, Frieden, Farben, Leben oder auch Ablehnung des Materialismus“18 für kurze Zeit wieder auf.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung des Handarbeitsunterrichts. Bis in die 1950er Jahre mussten Fähigkeiten im Nähen, Stopfen, Stricken etc. unterrichtet werden, denn „Kleidung hatte bis dahin [i.e. dem Beginn der Massenproduktion von Kleidung in den 1950er Jahren] einen hohen Wert und Beschädigtes musste ausgebessert werden“19, was auch erklärt, dass viele Frauen ihren Lebensunterhalt in textilen Berufen verdienten. Schneiderinnen kamen in diesen Jahren ins Haus und fertigten die Kleidung für die Familie an. An den Grundschulen ganz selbstverständlich Handarbeitsunterricht erteilt, zu dem auch das Erlernen von Stickstichen gehörte. Es wurden zwar keine Mustertücher wie noch vor dem 2. Weltkrieg angefertigt, aber kleinere Stickarbeiten, die gleichzeitig verdeutlichen sollten, dass auch ein praktischer Zweck verfolgt wurde, wurden angefertigt. Unterrichtsziele waren die Erziehung zu „„Fleiß und Ausdauer, Ordnung und Genauigkeit, Sauberkeit und Sparsamkeit, zum Dienst in der Gemeinschaft“20. Ich selbst habe bis Klasse 8 des Gymnasiums einen Unterricht gehabt, zu dem auch Handarbeiten gehörte. Der „krönende Abschluss“ des Unterrichts war das Nähen einer Schürze mit der Maschine. Leider kann ich mich nicht mehr an den Namen des Schulfaches erinnern. Es gab bis mindestens 1969, als ich Abitur machte, an manchen Gymnasien einen hauswirtschaftlichen Zweig, wobei das dort abgelegte Abitur nicht zum Studium an einer Universität berechtigte.21 Es dürfte mit der heutigen Fachhochschulreife verglichen werden können.

Abb. 3: Übung zu verschiedenen Stickstichen, von mir im 3. Schuljahr angefertigt. Die Stickerei war auf der Rückseite gefüttert und ein Tuch eingenäht, so dass man das Teil als Nadelmäppchen benutzen konnte (eigenes Foto).

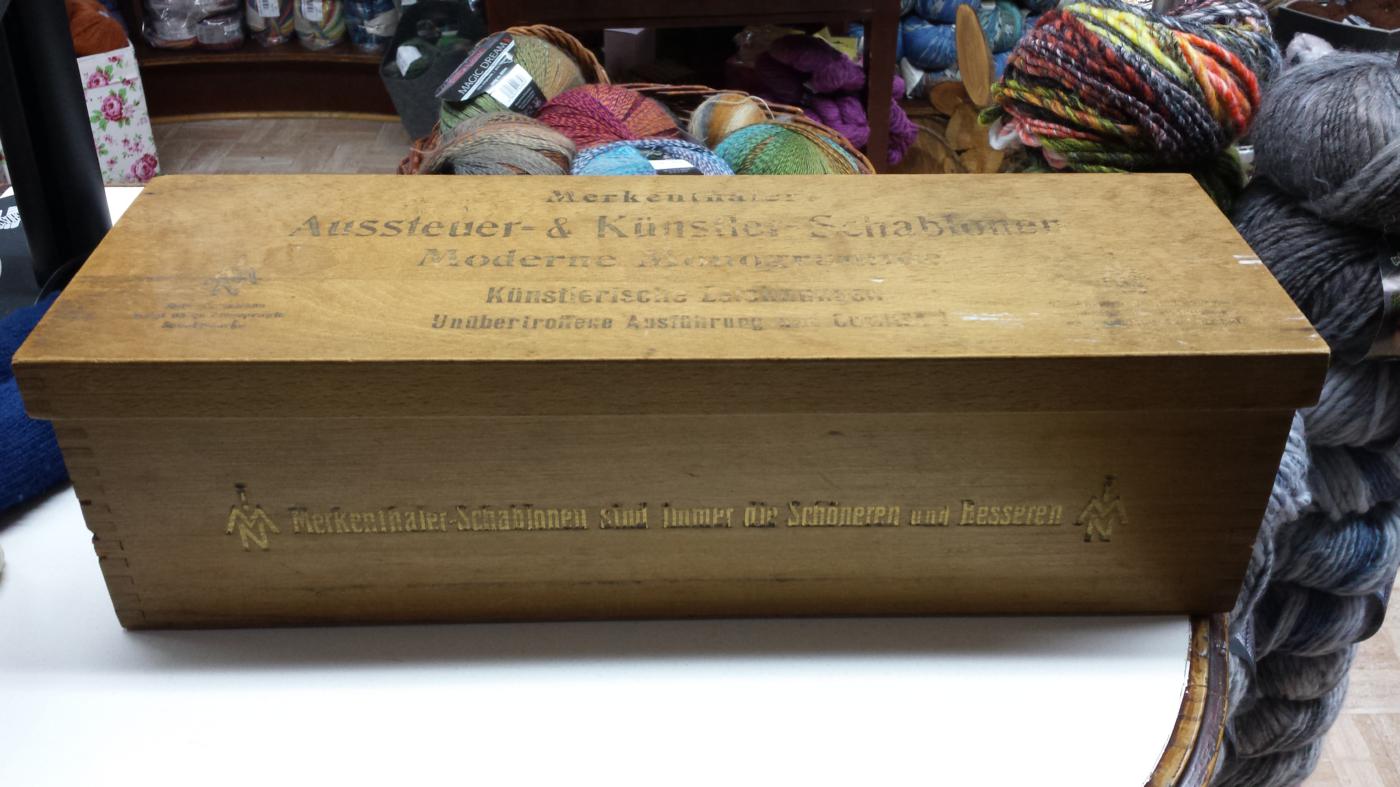

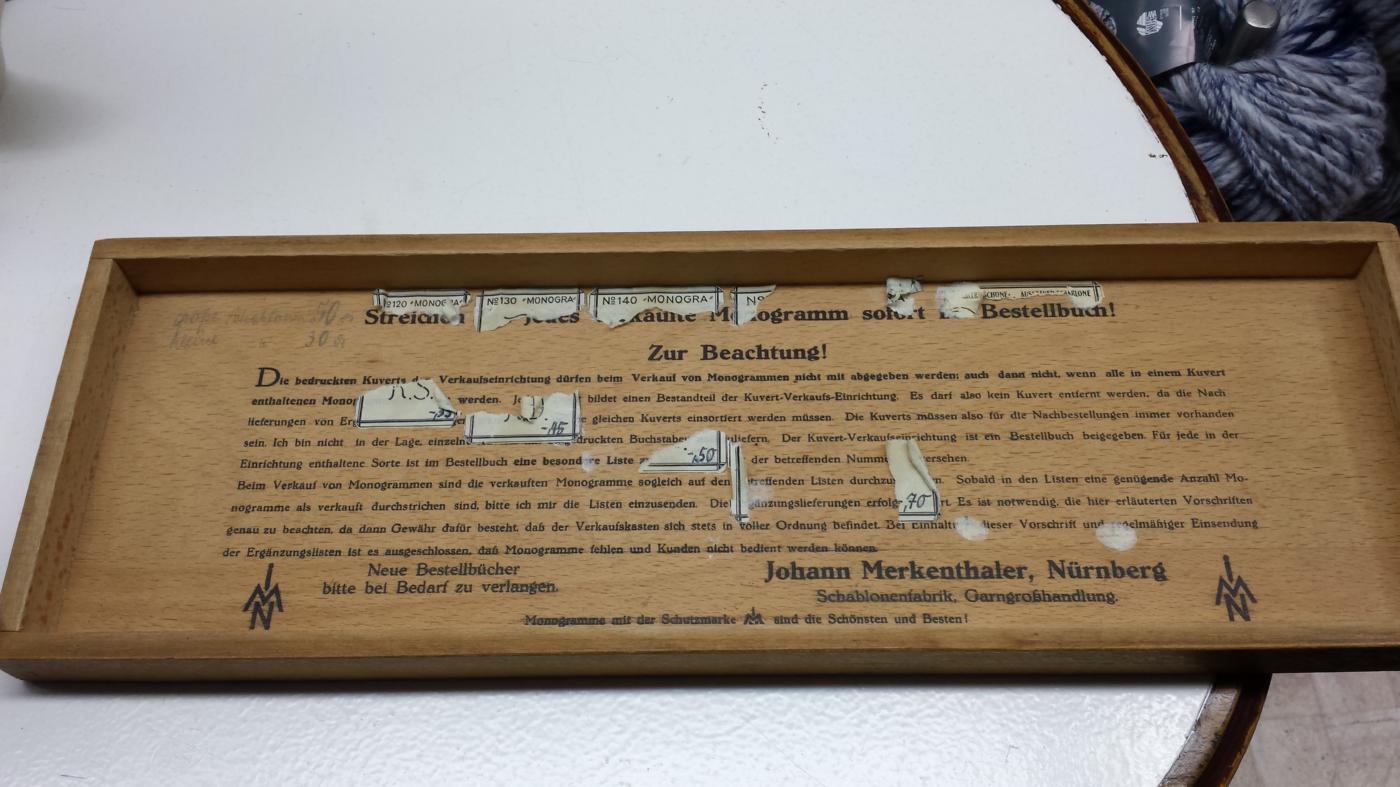

Abb. 3: Übung zu verschiedenen Stickstichen, von mir im 3. Schuljahr angefertigt. Die Stickerei war auf der Rückseite gefüttert und ein Tuch eingenäht, so dass man das Teil als Nadelmäppchen benutzen konnte (eigenes Foto).Nach dem Ende des 2. Weltkriegs gab es auch den Beruf Kunststicker/in. Leider ist auch diesbezüglich nicht viel in Erfahrung zu bringen. Ich erinnere mich jedoch, dass es in meiner Heimatstadt eine Kunststickerei mit mehreren Angestellten und einem Ladengeschäft gab. Man konnte dort generell Stickereien in Auftrag geben, aber auch Taschentücher, Tischwäsche, Bettwäsche usw. mit Monogrammen versehen lassen oder auch Löcher in Tischtüchern oder Bettwäsche stopfen lassen. Solche gestopften Stellen ließen sich nicht mehr erkennen. In meinem jetzigen Bekanntenkreis gibt es eine Dame, die noch eine Ausbildung als Stickerin in einem hiesigen Betrieb absolviert hat. Auch sie berichtet, dass sie die vorgenannten Tätigkeiten ausübte. Die Nachfrage nach solchen Leistungen nahm wahrscheinlich ab, nachdem in den 1960er Jahren Waschmaschinen in die Haushalte Einzug hielten und man nicht mehr eine Bleiche in Anspruch nehmen musste, so dass die Kennzeichnung mit Monogrammen unnötig wurde. 2011 wurden die bis dahin getrennten Ausbildungsberufe Sticker/in, Weber/in, Stricker/in usw. in einem neuen Ausbildungsberuf Textilgestalter/in im Handwerk, Fachrichtung Sticken/Stricken/Weben/Filzen/Posamentieren/Klöppeln zusammengefasst.22

Abb. 4: Kiste mit Stickschablonen der Firma Johann Merkenthaler für Monogrammstickerei. Diese Kiste wurde im Handarbeitshaus in Meschede aufbewahrt. Die Schablonen wurden noch in den 1950er Jahren für die Ausbildung zur Kunststickerin benutzt (eigenes Foto).

Abb. 4: Kiste mit Stickschablonen der Firma Johann Merkenthaler für Monogrammstickerei. Diese Kiste wurde im Handarbeitshaus in Meschede aufbewahrt. Die Schablonen wurden noch in den 1950er Jahren für die Ausbildung zur Kunststickerin benutzt (eigenes Foto). Abb. 5: Innenseite des Deckels der Schablonenkiste (eigenes Foto)

Abb. 5: Innenseite des Deckels der Schablonenkiste (eigenes Foto) Abb. 6: Stickschablonen für Monogrammstickerei (eigenes Foto).

Abb. 6: Stickschablonen für Monogrammstickerei (eigenes Foto).Generell hat das Sticken seit den 1990er Jahren, aber vermehrt seit der COVID-19-Pandemie wieder an Bedeutung gewonnen. Dabei sind mehrere Aspekte festzustellen.

Im Zusammenhang einer Bewegung, die ihr Augenmerk auf die Förderung der psychischen Gesundheit legt, wird immer wieder Sticken erwähnt. So könne es „beim Abbau von Stress und Angstzuständen und bei der Bewältigung von Trauer oder Traumata“23 eine Rolle spielen. Es werden verschiedene Effekte des therapeutischen Einsatzes von Handstickerei genannt, wie z.B. das Einüben von Achtsamkeit, Förderung der Kreativität durch neue Ausdrucksmöglichkeiten und Experimentieren mit Techniken und Materialien, Einübung von Geduld und Realisierung langfristiger Ziele, Entwicklung von Planungsfähigkeiten, Verbesserung der Feinmotorik, Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls durch gelungene Arbeiten und Erreichen einer besseren Work-Life-Balance.24

Im Zusammenhang einer Bewegung, die ihr Augenmerk auf die Förderung der psychischen Gesundheit legt, wird immer wieder Sticken erwähnt. So könne es „beim Abbau von Stress und Angstzuständen und bei der Bewältigung von Trauer oder Traumata“23 eine Rolle spielen. Es werden verschiedene Effekte des therapeutischen Einsatzes von Handstickerei genannt, wie z.B. das Einüben von Achtsamkeit, Förderung der Kreativität durch neue Ausdrucksmöglichkeiten und Experimentieren mit Techniken und Materialien, Einübung von Geduld und Realisierung langfristiger Ziele, Entwicklung von Planungsfähigkeiten, Verbesserung der Feinmotorik, Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls durch gelungene Arbeiten und Erreichen einer besseren Work-Life-Balance.24

Betont wird auch, dass das Sticken eine Praxis der Entspannung und Gelassenheit sei und dabei helfe, sich zumindest zeitweise von Belastendem zu trennen.25 Als ein nicht unwesentlicher Vorteil des Einsatzes von Stickten als einer professionellen Therapie wird hervorgehoben, dass sie durch die Möglichkeit, aus verschiedenen mehr oder mindern komplizierten Sticktechniken auszuwählen und sowohl einfache als auch komplexe Muster anzuwenden, leicht an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Patienten anpassbar ist.26

Das Heranziehen des Stickens zum Zweck der Förderung der psychischen Gesundheit scheint mir anzuknüpfen an eine Entwicklung, die 1918 mit der Gründung des „Bradford Khaki Handicrafts Club“ und ebenfalls 1918 mit der Gründung der „Disabled Soldiers´ Embroidery Industry“ in England anfing.27 Es handelte sich dabei um für England typische Wohltätigkeitsorganisationen, die sich um Kriegsveteranen der britischen Streitkräfte kümmerten, die mit körperlichen und/oder psychischen Verletzungen aus dem Weltkrieg zurückgekommen waren und nun von Arbeitsunfähigkeit, Verarmung und Not bedroht waren. Ihnen wurde angeboten, das an sich als weibliche Tätigkeit angesehene Sticken zu erlernen.28 Die Disabled Soldiers´ Embroidery Industry produzierte „regimental colours, sheriff and guild banners, embroideries for fashionable dress and historic furniture, ecclesiastical designs, […]and other commissions for original designs and copies after antique needlework, tapestries and maps“29. Ihre Werke wurden auf verschiedenen Ausstellungen gezeigt und vor allem durch die Schirmherrschaft von Mitgliedern der Königsfamilie und Aufträge, die sie erteilte, sehr bekannt. Es wird berichtet, dass die Arbeiten der Veteranen zu „the ‘modern craze’ for needlework in the interwar years“30 beitrugen. Der therapeutische Nutzen des Stickens ist für die Veteranen nicht im Einzelnen belegt. Es ist aber überliefert, dass das Sticken für die Soldaten Freude bedeutete und dass „in several cases the health of the workers has visibly improved“31. Es war auch eine Gelegenheit, die Isolation zu überwinden, die mit den langen Zeiten der Gesundung, in denen Besuch von Angehörigen fast unmöglich war, zu überwinden. Die gleiche Tätigkeit verband die Soldaten, die durch ähnliche Beeinträchtigungen verbunden waren, zusätzlich und stärkte ihr Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe.32 Auch die Tatsache, dass die Veteranen mit dem Sticken etwas Geld verdienten, trug dazu bei, das Gefühl der Nutzlosigkeit zu überwinden und Selbstwertgefühl zu gewinnen, weil sie zu dem Familieneinkommen beitragen konnten.33 Insofern war das aus dem Sticken generierte Einkommen eine Hilfe zur Selbsthilfe.34 Es ist nicht bekannt, wie lange der Bradford Khaki Handicrafts Club existierte; die Disabled Soldiers´ Embroidery Industry stellte 1955 ihren Betrieb ein. Einige der dort ausgebildeten Veteranen verkauften ihre Werke noch bis 1968 oder stellten sie aus.35

Das Heranziehen des Stickens zum Zweck der Förderung der psychischen Gesundheit scheint mir anzuknüpfen an eine Entwicklung, die 1918 mit der Gründung des „Bradford Khaki Handicrafts Club“ und ebenfalls 1918 mit der Gründung der „Disabled Soldiers´ Embroidery Industry“ in England anfing.27 Es handelte sich dabei um für England typische Wohltätigkeitsorganisationen, die sich um Kriegsveteranen der britischen Streitkräfte kümmerten, die mit körperlichen und/oder psychischen Verletzungen aus dem Weltkrieg zurückgekommen waren und nun von Arbeitsunfähigkeit, Verarmung und Not bedroht waren. Ihnen wurde angeboten, das an sich als weibliche Tätigkeit angesehene Sticken zu erlernen.28 Die Disabled Soldiers´ Embroidery Industry produzierte „regimental colours, sheriff and guild banners, embroideries for fashionable dress and historic furniture, ecclesiastical designs, […]and other commissions for original designs and copies after antique needlework, tapestries and maps“29. Ihre Werke wurden auf verschiedenen Ausstellungen gezeigt und vor allem durch die Schirmherrschaft von Mitgliedern der Königsfamilie und Aufträge, die sie erteilte, sehr bekannt. Es wird berichtet, dass die Arbeiten der Veteranen zu „the ‘modern craze’ for needlework in the interwar years“30 beitrugen. Der therapeutische Nutzen des Stickens ist für die Veteranen nicht im Einzelnen belegt. Es ist aber überliefert, dass das Sticken für die Soldaten Freude bedeutete und dass „in several cases the health of the workers has visibly improved“31. Es war auch eine Gelegenheit, die Isolation zu überwinden, die mit den langen Zeiten der Gesundung, in denen Besuch von Angehörigen fast unmöglich war, zu überwinden. Die gleiche Tätigkeit verband die Soldaten, die durch ähnliche Beeinträchtigungen verbunden waren, zusätzlich und stärkte ihr Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe.32 Auch die Tatsache, dass die Veteranen mit dem Sticken etwas Geld verdienten, trug dazu bei, das Gefühl der Nutzlosigkeit zu überwinden und Selbstwertgefühl zu gewinnen, weil sie zu dem Familieneinkommen beitragen konnten.33 Insofern war das aus dem Sticken generierte Einkommen eine Hilfe zur Selbsthilfe.34 Es ist nicht bekannt, wie lange der Bradford Khaki Handicrafts Club existierte; die Disabled Soldiers´ Embroidery Industry stellte 1955 ihren Betrieb ein. Einige der dort ausgebildeten Veteranen verkauften ihre Werke noch bis 1968 oder stellten sie aus.35

Abb. 7: Mother Goose Embroidery, Museum of Cambridge. Die Stickerei wurde von einem im 1. Weltkrieg verwundeten Soldaten angefertigt. Die Inspiration für das Motiv stammt wahrscheinlich aus dem 1695 veröffentlichten Märchenbuch von Charles Perraut „Histories ou contes du temps passès, avec des moralitès“, das in einer englischen Übersetzung als „Histories or Tales of Past Times told by Mother Goose“ 1729 in England erschien. - https://www.museumofcambridge.org.uk/2024/04/coping-through-stitch-soldiers-recovering-in-hospital-and-the-embroideries-that-passed-the-time/

Abb. 7: Mother Goose Embroidery, Museum of Cambridge. Die Stickerei wurde von einem im 1. Weltkrieg verwundeten Soldaten angefertigt. Die Inspiration für das Motiv stammt wahrscheinlich aus dem 1695 veröffentlichten Märchenbuch von Charles Perraut „Histories ou contes du temps passès, avec des moralitès“, das in einer englischen Übersetzung als „Histories or Tales of Past Times told by Mother Goose“ 1729 in England erschien. - https://www.museumofcambridge.org.uk/2024/04/coping-through-stitch-soldiers-recovering-in-hospital-and-the-embroideries-that-passed-the-time/

Abb. 8: Altartuch für die Kathedrale in Bradford, angefertigt von den Soldaten des Khako Handicraft Clubs.- https://trc-leiden.nl/trc-needles/organisations-and-movements/charities/bradford-khaki-handicrafts-club

Abb. 9: Altartuch, angefertigt von den Soldaten der Disabled Soldiers´ Embroidery Industry.- https://www.flickr.com/photos/stpaulslondon/albums/

Abb. 9: Altartuch, angefertigt von den Soldaten der Disabled Soldiers´ Embroidery Industry.- https://www.flickr.com/photos/stpaulslondon/albums/72157645431808070/with/14693469866

In direkter Linie mit den vorgenannten Initiativen scheint die ebenfalls englische Wohltätigkeitsorganisation Fine Cell Work zu stehen, die 1995 gegründet wurde. Freiwillige der Fine Cell Work unterrichten in Gefängnissen das Sticken, um ihnen zu ermöglichen, die Zeit im Gefängnis sinnvoll zu verbringen und dabei auch etwas Geld zu verdienen.36 Bis 2025 nahmen 2000-3000 Häftlinge an dem Projekt teil,37 im Jahr 2017 waren 96 % der in 32 englischen Gefängnissen teilnehmenden Häftlinge männlich. Überwiegend stellen sie Kissen und Weihnachtsdekorationen her, die in ganz England verkauft werden.38 Auch bei Fine Cell Work werden die schon im vergangenen Absatz genannten therapeutischen Ziele verfolgt. Die Häftlinge, so wird berichtet, schätzen die Beschäftigung und gewinnen durch ihre Arbeit Selbstwertgefühl, was ihnen wichtiger zu sein scheint als der Verdienst.39 Einen großen Bekanntheitsgrad erreichten die Arbeiten durch die Einbeziehung in eine Ausstellung im Victoria and Albert Museum40 sowie durch die Beteiligung an dem Projekt „Magna Carta“ der Künstlerin Cornelia Parker, die im Auftrag der Ruskin School of Art aus Anlass des 800. Jahrestag der Magna Charta von 1215 eine 13 m lange Stickerei anfertigen ließ, die das Aussehen der Wikipedia-Website über die Magna Charta 799 Jahre nach deren Unterzeichnung genau nachbildete.41 Neben den Effekten für die psychische Gesundheit stellte sich im Rahmen der Arbeit der Fine Cell Work heraus, dass das Sticken auch positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit hat, indem Sticken den Blutdruck und den Puls senken kann42 sowie das Risiko für Demenz verringert, wie mittlerweile entsprechende Studien gezeigt haben.43

Abb. 10: Fine Cell Work, Kissen mit Woll- und Baumwollstickerei auf Wolle. Das Motiv ist inspiriert von den Illustrationen des Karikaturisten J.J. Grandville für „Scènes de la Vie Privée et Publique des Animaux“, in dem vermenschlichte Tiere menschliches Verhalten auf satirische Art und Weise darstellten. Das Kissen wird im Onlineshop von Fine Cell Work vertrieben. - https://finecellwork.co.uk/collections/all-cushions/products/animaux-lioness-cushion?variant=43713918863

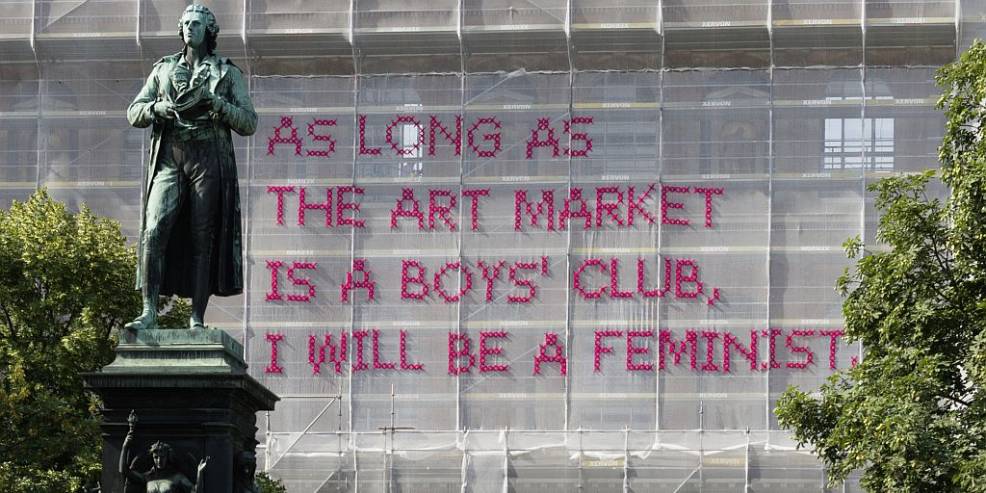

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat das Sticken als Teil der sogenannten Craftivism-Bewegung allgemein wieder an Bedeutung gewonnen. Es geht dieser Bewegung darum, Handwerk und Aktivismus zu verbinden, um politische und soziale, häufig feministische, Botschaften zu verbreiten und die Anhänger der Botschaften zu einer Gemeinschaft zusammenzufügen. Das bekannteste Beispiel des Craftivism sind die gestrickten Pussyshats, die die Teilnehmerinnen des Women´s March am 21.1.2017 trugen, um gegen die frauenfeindliche Haltung des gerade ins Amt gekommenen US-Präsidenten Donald Trump zu protestieren. Auch diese Bewegung, die in unserem Zusammenhang das Sticken als eine subversive Taktik einsetzt, knüpft an ähnliche Vorgehensweisen in der Geschichte an, wie z.B. Mary Stuart, die ihre Stickereien nutzte, um politische Botschaften auszusenden. Ein anderes Beispiel aus der Geschichte sind die Stickereien der Artists´ Suffrage League, die zwischen 1908 und 1913 über 150 Banner bestickten, die bei den Aktionen und Märschen der Suffragetten getragen wurden.44 In der Gegenwart werden häufig bekannte Sprüche provokativ verfremdet und in eine Stickerei integriert.45 Öffentliche Ausstellungen solcher Stickerei zeigen die Fragwürdigkeit allgemein als zutreffend anerkannter Überzeugungen oder auch eingebürgerter Verhaltensweisen und sind geeignet, diese aufzuweichen. Dass solche Botschaften nicht nur bewußtseinsverändernd wirken können, sondern auch reale Erfolge erzielen können, zeigt der Erfolg von Sarah Corbett, die sich für soziale Gerechtigkeit engagiert. Sie bestickte Taschentücher von Marks & Spencer mit persönlichen Botschaften und schenkte sie den Vorstandsmitgliedern der Firma. Der dadurch eingeleitete Dialog führte zu Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter.46

Abb. 11: Banner der Suffragetten der Women's Social and Political Union (WSPU), 1908. - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suffragette_flag_

Abb. 11: Banner der Suffragetten der Women's Social and Political Union (WSPU), 1908. - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suffragette_flag_(United_Kingdom).svg#/media/File:Suffragette_Banner_-_Museum_of_London.jpg

Abb. 12: Foto des Women´ March am 21.1.2017.- https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/was-es-mit-den-pussy-hats-auf-sich-hat-4088287.html

Abb. 12: Foto des Women´ March am 21.1.2017.- https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/was-es-mit-den-pussy-hats-auf-sich-hat-4088287.htmlEin großer Teil der heutigen Stickereien, die dem Craftivism zuzuordnen sind, überschneiden sich mit Stickereien, die gemeinhin der Kunst47 zugeordnet werden. Insbesondere hinsichtlich der Ziele stimmen die „Kunstwerke“ häufig mit dem Craftivism überein, indem sie soziale und politische Themen ansprechen. Im Zuge des kreativen Prozesses „findet eine Rückbesinnung auf das traditionelle Kunsthandwerk statt. Im kreativen Prozess werden alte Techniken zeitgemäß adaptiert und neuartige Stickwerke“48 geschaffen. Im Bereich der Stickkunst experimentieren Künstler/innen mit Trägermaterialien, indem nicht mehr nur textile Materialien, sondern „zum Beispiel Porzellan, Blech, Schiefer, Beton oder Erde“49 bestickt werden oder Stickfäden durch Umbinden, neue Arten der Befestigung, Verspannen u.ä. auf unterschiedliche Weise einsetzen.50 Auch hier erfolgt die Verfremdung mit dem Ziel, „neue Lesearten, die provokant, verwirrend oder auch amüsant wirken können“51 , entstehen zu lassen.

Abb. 13: Katharina Cibulka, bestickte Baustellen-Plane, Kreuzstich mit pinkem Tüll auf Baustellennetz. Ziel der Künstlerin ist es, mit dieser Stickerei, die an einer von Männern dominierten Stelle montiert ist, auf feministische Anliegen aufmerksam zu machen.- https://www.emma.de/artikel/fuer-mehr-feminismus-im-oeffentlichen-raum-335965

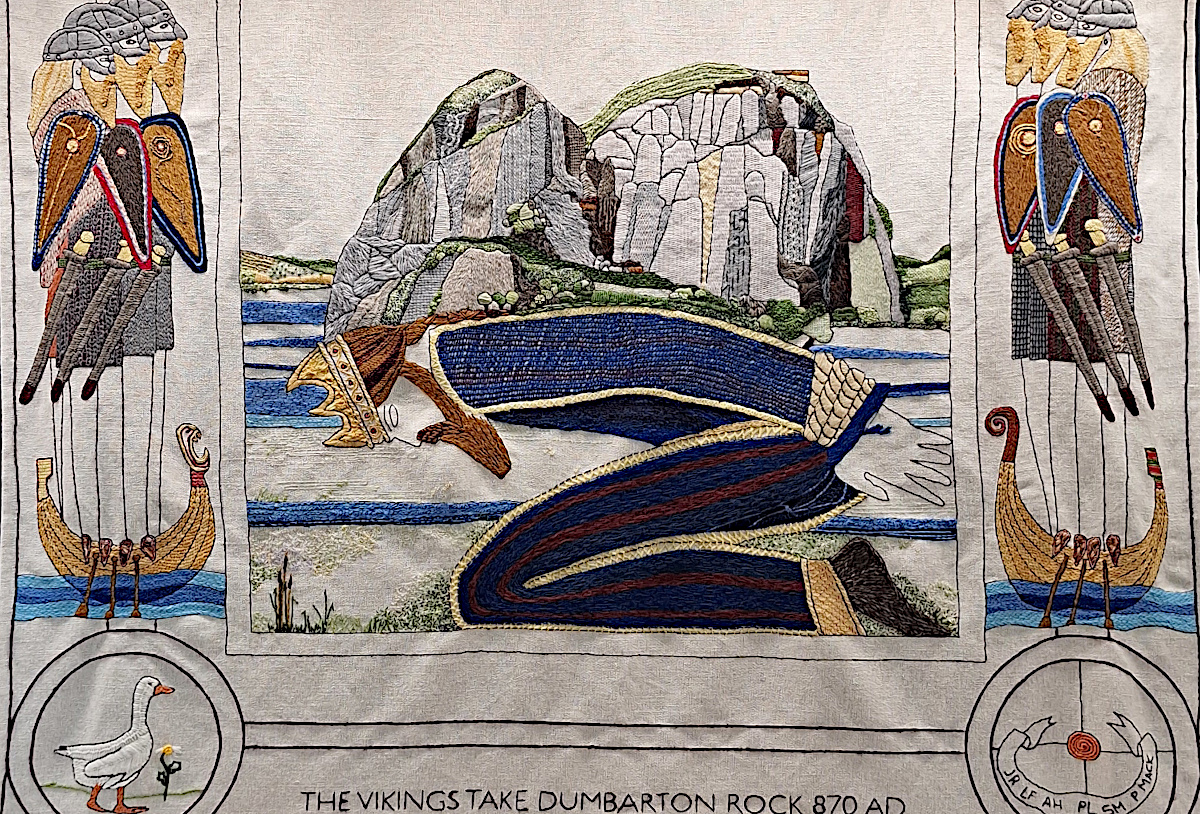

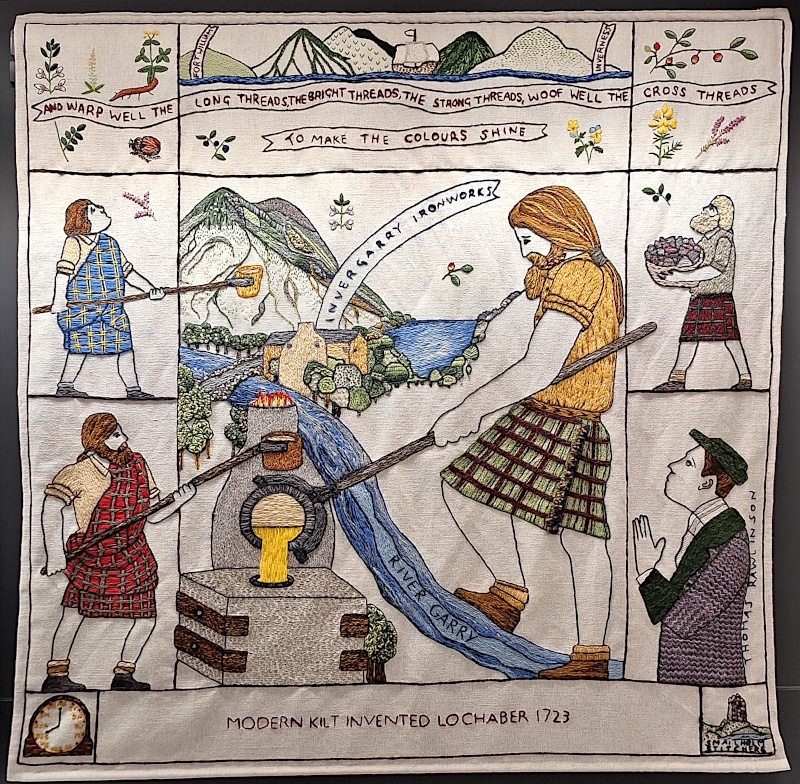

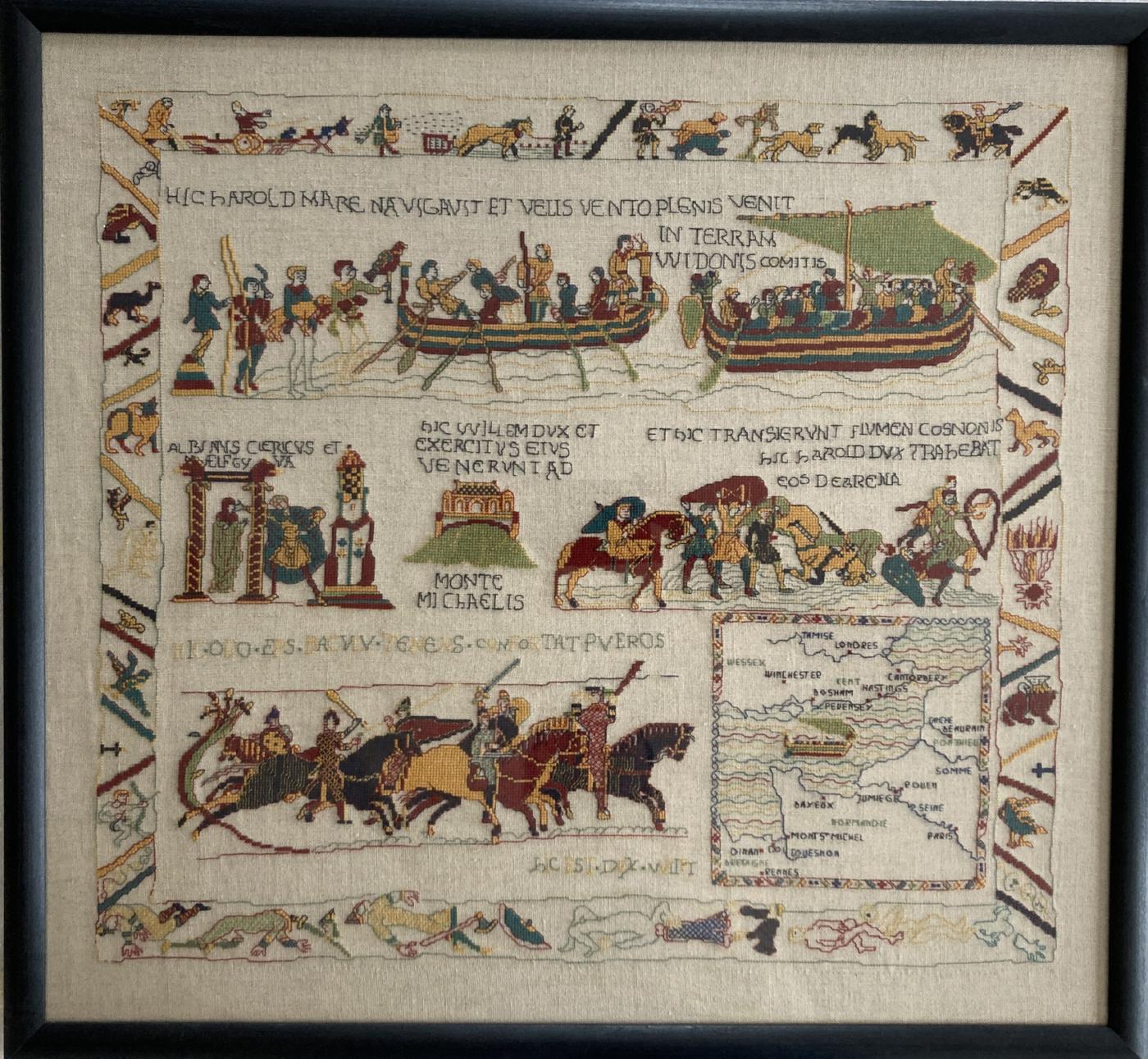

Auch wenn das Sticken seit der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert in Deutschland wieder an Popularität gewonnen hat, ist in Deutschland die Zahl derjenigen, die sticken, verschwindend gering im Vergleich zu anderen Ländern. Insbesondere in den angelsächsischen Ländern ist die Zahl an Sticker/innen, Firmen, die Stickmuster designen und auf den Markt bringen, Webseiten, die sich mit dem Sticken beschäftigen usw. ungleich größer als in Deutschland.52 Es gibt Großprojekte wie die Herstellung der „Great Tapestry of Scotland“, einer Stickerei, die – inspiriert vom Teppich von Bayeux - 12.000 Jahre schottischer Geschichte darstellt. Mehr als 1000 Menschen stickten an diesem Gemeinschaftswerk, das neben dem künstlerischen und handwerklichen Wert auch einen gemeinschaftsstärkenden Wert hat.53 Möglicherweise spielen Institutionen wie die Royal School of Needlework, die 1872 gegründet wurde, oder auch die Tradition der Charities, deren soziales Engagement auf der protestantischen Betonung der Nächstenliebe beruht, eine Rolle bei der Popularität von Handwerken – und damit auch der Stickerei. Wie oben dargestellt, leisten sie Hilfe zur Selbsthilfe, indem sie Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die im Erwerbsleben nützlich sind und das Individuum stärken.

Der Unterschied zwischen der angelsächsischen Tradition des Stickens und der deutschen zeigt sich auch in der sehr unterschiedlichen Anzahl von Ausstellungen in Museen - die Ausstellungen in England sind besonders zahlreich - und in der Anzahl der Objekte, die die Museen digitalisiert der Öffentlichkeit zugänglich machen. Auch in der Forschung sind die angelsächsischen Länder "vorne", was sich in der Anzahl der englischsprachigen Titel, die sich mit verschiedensten Aspekten der Stickerei beschäftigen, zeigt.

Der Unterschied zwischen der angelsächsischen Tradition des Stickens und der deutschen zeigt sich auch in der sehr unterschiedlichen Anzahl von Ausstellungen in Museen - die Ausstellungen in England sind besonders zahlreich - und in der Anzahl der Objekte, die die Museen digitalisiert der Öffentlichkeit zugänglich machen. Auch in der Forschung sind die angelsächsischen Länder "vorne", was sich in der Anzahl der englischsprachigen Titel, die sich mit verschiedensten Aspekten der Stickerei beschäftigen, zeigt.

Abb. 14: Die Eroberung von Dumbarton Rock durch die Wikinger im Jahr 870, Teil des Great Tapestry of Scotland, 2013.- https://www.textile-art-magazine.de/reportagen/bericht-ueber-die-ausstellung-der-great-scottish-tapestry-in-galashiels-schottland/

Abb. 15: Die Erfindung des Kilts, Teil des Great Tapestry of Scotland, 2013. Der heutge Kilt wurde erst in den 1720er Jahren von Thomas Rawlinson, einem Quaker aus Lanceshire „erfunden“ beziehungsweise entwickelt. Bis dahin trugen die Schotten den big kilt, eine riesige Decke, die sie um sich wickelten und mit einem breiten Gürtel befestigten. Rawlinson fand, diese Bekleidung behindere seine Arbeiter und er förderte die Entwicklung des „small kilt“, der etwa so aussieht, wie wir ihn heute kennen. - https://www.textile-art-magazine.de/reportagen/bericht-ueber-die-ausstellung-der-great-scottish-tapestry-in-galashiels-schottland/

Aus Kenntnis der englischen Tradition heraus und angesichts des Unterschiedes zwischen den angelsächsischen Ländern und Deutschland ist 1998 die Deutsche Stickgilde gegründet worden. Sie widmet sich „der Erhaltung und Weiterentwicklung traditioneller Handarbeitstechniken wie der Handstickerei und anderer textiler Künste“54. Sie fördert „das Handwerk durch Vermittlung der Techniken und unterstützt kreative Entwicklungen auf dem Gebiet der Textilkunst.“55 Zu diesem Zweck hat sie ein Kompetenzzentrum Stickerei aufgebaut und bietet Stickkurse und Workshops an, organisiert Ausstellungen und hält eine umfangreiche Bibliothek mit Fachliteratur vor. Zudem bietet sie durch lokale Treffen und dem damit verbundenen persönlichen Austausch eine Gelegenheit, das Interesse am Sticken zu erhalten und zu stärken.

Im Allgemeinen ist Sticken in Deutschland heutzutage ein Teil des Do-it-yourself-Trends. Gestickt wird vermutlich in allen Bevölkerungsschichten. Die Stickmuster bestehen aus Vorlagen für Kissenbezüge, Tischdecken, Tischläufer, Beutel, Täschchen für unterschiedlichste Gegenstände, Kleiderverzierungen usw. und – in großer Zahl – Vorlagen für Wandbilder. Es gibt Anleitungen, um Stickereien für kleine Geschenke anzufertigen, so z.B. Anhänger für Geschenkverpackungen, Weihnachtsdeko, kleine Broschen und dergleichen mehr.56 Die Stickvorlagen selbst sind so gestaltet, wie sie seit der Veröffentlichung von solchen Vorlagen 1787 bekannt sind: auf Patronenpapier werden die einzelnen Stickstiche entweder durch Symbole oder – überwiegend – durch Farben plus Symbol dargestellt. Das Raster zeigt alle 10 Stiche einen etwas fetteren Druck, so dass das Zählen erleichtert wird. Dem Muster wird eine Legende beigegeben, die angibt, welches Symbol/welche Farbe welcher Farbnummer einer bestimmten Herstellerfirma von Stickgarn entspricht. Konversionstabellen im Internet oder sehr gelegentlich auch als Anhang in einem Stickmusterbuch ermöglichen es, die Farbnummern den Farben einer anderen Herstellerfirma zuzuordnen. Als Stickgrund wird meist Leinen verwendet, das meistverwendete Stickmaterial ist Baumwolle. Weniger häufig wird Seide oder Wolle verwendet. Die Stickmotive sind so vielfältig, dass sie im Einzelnen gar nicht aufgezählt werden können. Insgesamt sind jedoch die Motive, die an die Stickereien des Berlin Wool Work erinnern, sehr gering – möglicherweise weil es gerade diese Motive waren, die seit den 1970er Jahren das Sticken als altmodisch und omahaft diskreditiert haben. So erinnern vor allem die Stickbilder in ihrer Gestaltung mehr an die Sampler, indem der Hintergrund nicht ausgestickt wird und einzelne Bildelemente zu einem Ganzen, das manchmal an die zufällige bzw. symmetrische Anordnung der Sampler, manchmal zu einem eine Geschichte erzählendem Ganzen zusammengestellt werden. Daneben gibt es Stickvorlagen, die historische Stickereien in heutige Stickmuster umsetzen, so dass die historischen Stickereien detailgetreu umgesetzt werden können. Der mit großem Abstand gebräuchlichste Stickstich ist der Kreuzstich; nach meiner (unbelegten) Einschätzung sind 90 % aller Stickmuster für Kreuzstichstickereien. Der Grund dürfte – abgesehen von der historischen Entwicklung hin zum Kreuzstich – darin liegen, dass alle anderen Stiche umständlicher Methoden bedürfen, um sie auf den Stoff zu übertragen.

Im Allgemeinen ist Sticken in Deutschland heutzutage ein Teil des Do-it-yourself-Trends. Gestickt wird vermutlich in allen Bevölkerungsschichten. Die Stickmuster bestehen aus Vorlagen für Kissenbezüge, Tischdecken, Tischläufer, Beutel, Täschchen für unterschiedlichste Gegenstände, Kleiderverzierungen usw. und – in großer Zahl – Vorlagen für Wandbilder. Es gibt Anleitungen, um Stickereien für kleine Geschenke anzufertigen, so z.B. Anhänger für Geschenkverpackungen, Weihnachtsdeko, kleine Broschen und dergleichen mehr.56 Die Stickvorlagen selbst sind so gestaltet, wie sie seit der Veröffentlichung von solchen Vorlagen 1787 bekannt sind: auf Patronenpapier werden die einzelnen Stickstiche entweder durch Symbole oder – überwiegend – durch Farben plus Symbol dargestellt. Das Raster zeigt alle 10 Stiche einen etwas fetteren Druck, so dass das Zählen erleichtert wird. Dem Muster wird eine Legende beigegeben, die angibt, welches Symbol/welche Farbe welcher Farbnummer einer bestimmten Herstellerfirma von Stickgarn entspricht. Konversionstabellen im Internet oder sehr gelegentlich auch als Anhang in einem Stickmusterbuch ermöglichen es, die Farbnummern den Farben einer anderen Herstellerfirma zuzuordnen. Als Stickgrund wird meist Leinen verwendet, das meistverwendete Stickmaterial ist Baumwolle. Weniger häufig wird Seide oder Wolle verwendet. Die Stickmotive sind so vielfältig, dass sie im Einzelnen gar nicht aufgezählt werden können. Insgesamt sind jedoch die Motive, die an die Stickereien des Berlin Wool Work erinnern, sehr gering – möglicherweise weil es gerade diese Motive waren, die seit den 1970er Jahren das Sticken als altmodisch und omahaft diskreditiert haben. So erinnern vor allem die Stickbilder in ihrer Gestaltung mehr an die Sampler, indem der Hintergrund nicht ausgestickt wird und einzelne Bildelemente zu einem Ganzen, das manchmal an die zufällige bzw. symmetrische Anordnung der Sampler, manchmal zu einem eine Geschichte erzählendem Ganzen zusammengestellt werden. Daneben gibt es Stickvorlagen, die historische Stickereien in heutige Stickmuster umsetzen, so dass die historischen Stickereien detailgetreu umgesetzt werden können. Der mit großem Abstand gebräuchlichste Stickstich ist der Kreuzstich; nach meiner (unbelegten) Einschätzung sind 90 % aller Stickmuster für Kreuzstichstickereien. Der Grund dürfte – abgesehen von der historischen Entwicklung hin zum Kreuzstich – darin liegen, dass alle anderen Stiche umständlicher Methoden bedürfen, um sie auf den Stoff zu übertragen.

Abb. 16: Stickerei im Kreuzstich auf Leinen. Diese Stickerei ist ein Beispiel für einen modernen Sampler, hier mit Mustern für Borten und STerne, 2017 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Abb. 17: Beispiel für eine Kreuzstichstickerei, die auf eine Geschichte anspielt, hier das Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Hans-Christian Andersen, 2020 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Abb. 17: Beispiel für eine Kreuzstichstickerei, die auf eine Geschichte anspielt, hier das Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von Hans-Christian Andersen, 2020 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Abb. 18: Beispiel einer Stickerei im Kreuzstich mit Baumwollfaden und Metallicfaden auf Leinen, 2018 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Abb. 19: Darstellung einer nostalgischen Marktszene, Beispiel einer Stickerei im Kreuzstich mit Konturenrändern, 2023 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Abb. 19: Darstellung einer nostalgischen Marktszene, Beispiel einer Stickerei im Kreuzstich mit Konturenrändern, 2023 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Abb. 20: Szenen aus dem Teppich von Bayeux, in Kreuzstich nach einem französischen Muster nachgestickt. Die Karte ist eine moderne Zutat im Stickmuster, Wolle auf Leinen, 2021 (eigene Stickerei, eigenes Foto)

Hinsichtlich aller vorgenannten Aspekte beruht die Handstickerei der Gegenwart durchaus auf den Entwicklungen, die sich seit der Renaissance vollzogen haben, jeweils insoweit, als die von Amateuren ausgeführt wird. Abkehr von der Tradition liegt sicherlich in der Motivation für das Sticken. Heutzutage ist es nicht mehr nötig, Stickstiche oder Muster auf Samplern zu üben oder durch sie weiterzugeben. Sticken gehört heutzutage weder zur Erziehung und Bildung von Mädchen noch dienen die Stickereien dazu, die Heiratsfähigkeit einer jungen Dame nachzuweisen. Es ist auch nicht mehr Ausdruck eines gesellschaftlichen Status. Vielmehr ist Sticken heutzutage eine Freizeitbeschäftigung, die auf Vorlieben beruht.

____________________________

1 LWL, Gestickte Moral - LWL-Textilmuseum zeigt Spruchtücher aus 70 Jahren, 2004.- https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=13910 [abgerufen am 18.9.2025]

2 Vgl. Weismann, Anabella: Zur Historisch-Gesellschaftlichen Situation der Hausfrau zwischen 1870 und 1930 im ehemaligen Preussischen Staatsgebiet. Die Verschiebungen in der Organisation der hauswirtschaftlichen Arbeit im Spiegel bestickter Küchentextilien, o.O., o.J., aber nach 1930, S. 259

3 Ebda.

4 Weismann, Anabella: a.a.O., S. 262

5 Vgl Weismann, Anabella, a.a.O., S. 264 und S. 265

6 Weismann, Anabella: a.a.O., S. 263

7 Dokumentationszentrum Reichstagsgelände, Propaganda im Stickmusterbuch .- https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/sammlung/ans-licht-geholt/vad/propaganda-stickmusterbuch [abgerufen am 17.9.2025]

8 Papst, Christina: Die staatliche Mädchenerziehung im Nationalsozialismus, Granz 2015, S. 47

9 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt/M., 1933-1945, Das Museum für Kunsthandwerk im Dritten Reich.- https://www.frankfurt1933-1945.de/beitraege/bildende-kunst-museen-bibliotheken/beitrag/das-museum-fuer-kunsthandwerk-im-dritten-reich [abgerufen am 17.9.2025]

10 Ebda.

11 Ebda.

12 Gestickte Sinnbilder. Eine Sammlung deutscher Sinnbilder für Kreuzstichstickerei bearbeitet von Christel Wöhrlin, München 1937-1938. https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/6183477 [abgerufen am 18.9.2025]

13 Dokumentationszentrum Reichstagsgelände, a.a.O.

14 Ebda.

15 Ebda.

16 Grönwoldt, Ruth: Stickereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Schlösser Ludwigsburg, Solitude und Monrepos, München 1993, S. 237

17 Schönfeldt, Sybil Gräfin: Kenner aus Leidenschaft: Echte Muster nur für Freunde, 1962.- https://www.zeit.de/1962/44/eche-muster-nur-fuer-freunde/komplettansicht [abgerufen am 6.2.2024]

18 Schwender, Sandra: Die Kunst der Nadel - Stickarbeiten in der zeitgenössischen Kunst, Wien 2012, S. 30

19 Mädchenbildung in Schwerte am Beispiel des Handarbeitsunterrichts 1870 – 1970.- In: Arbeitskreis Schwerter Frauengeschichte(n), 2005, S. 8

20 Der blaue Brief. Mitteilungsblatt des Fördervereins des Schulmuseums Bergisch Gladbach e. V., Sonderausgabe zur Ausstellung: Der kratzige Unterschied – historische Handarbeiten von „Arm“ und „Reich“ 1850 – 1950, Nr. 12 (11/2019), https://www.bergischgladbach.de/gl-schulmuseum-blauer-brief-12-ansicht.pdfx [abgerufen am 27.4.2024]

21 Mit meinen Erinnerungen decken sich die Ausführungen von Spleis, Claudia: Mädchenbildung in Baden-Württemberg von 1952-2002. Eine empirische Studie zur Bildungsexpansion von Mädchen, Diss, Göttingen 2011, weitgehend. Ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen. Für an der Geschichte des Textilunterrichts generell ist auch sehr lesenswert Eichelberger, Elisabeth/Rychner, Marianne (Hrsg.): Textilunterricht. Lesarten eines Schulfachs. Theoriebildung in Fachdiskurs und Schulalltag, Universität Oldenburg, 2. Aufl. online, 2021, https://uol.de/f/3/inst/materiellekultur/Forschung/Schriftenreihe_Studien_zur_Materiellen_Kultur/Publikationen/Studien_Mat_Kult_Band_41-50/Band41_Eichelberger_Textilunterricht_01.pdf [abgerufen am 17.9.2025]

22 Vgl. Das Handwerk, Texttilgestalter/-in im Handwerk, https://www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung/ausbildungsberufe/berufsprofile/textilgestalterin-im-handwerk [abgerufen am 18.9.2025]

23 Iljaseviciute, Tatjana: Stickerei als Therapie: 8 Wege, wie Handstickerei Ihregeistige Gesundheit und Ihr emotionales Wohlbefindenfördern kann, 2024.- https://practicalembroidery.de/stickerei-als-therapie-8-wege-wie-handstickerei-ihre-geistige-gesundheit-und-ihr-emotionales-wohlbefinden-foerdern-kann/ [abgerufen am 17.9.2025]

24 Vgl. ebda.

25 Vgl. Rodriguez y Romero, Joachim: Stickerei als Kulturtechnik – Diese 14 Künstler bringendie Textilkunst auf die nächste Evolutionsstufe, 2022.- https://www.kunstplaza.de/trends/stickerei-kulturtechnik-kuenstler-textilkunst/ [abgerufen am 17.9.2025]

26 Vgl. Mair, Sonja/Müller, Bernadette u.a.: Sticken? – Langweilig! Oder doch nicht?.- Praxis Ergotherapie 5 (2021), S. 260

27 Vgl. Textile Research Center Leiden, Soldiers embroidering. https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/blog/1313-soldiers-embroidering [abgerufen am 17.9.2025]

28 Vgl. McBrinn, Joseph: ‘The work of masculine fingers’: the Disabled Soldiers’ Embroidery Industry, 1918-1955,’ Journal of Design History, October 2016, S. 1

29 Mc Brinn, Joseph: a.a.O., S. 2

30 McBrinn, Joseph: a.a.O., S. 3

31 Ebda.

32 Vgl. Brannick, Beau: Coping Through Stitch: Soldiers Recovering inHospital and the Embroideries that Passed the Time, 2024.- https://www.museumofcambridge.org.uk/2024/04/coping-through-stitch-soldiers-recovering-in-hospital-and-the-embroideries-that-passed-the-time/ [abgerufen am 17.9.2025]

33 Vgl. Mc Brinn, Joseph: a.a.O., S. 6

34 Vgl. Brayshaw, Emily: How embroidery therapy helped first world warveterans find a common thread, 2017.- https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/25/how-embroidery-therapy-helped-first-world-war-veterans-find-a-common-thread [abgerufen am 17.9.2025]

35 Vgl. McBrinn, Joseph: ‘‘The Clever Needlemen“: The Disabled Soldiers’ Embroidery Industry and the Embroiderers’ Guild'. Embroidery, 68, 2017, 50-55 https://pure.ulster.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11573295/Embroidery%20January_February%202017.pdf [abgerufen am 17.9.2025]

36 Vgl. Kerziouk, Olga: A stitch in time: embroidery as a force for social change, 2015 https://blogs.bl.uk/european/2015/07/a-stitch-in-time-embroidery-as-a-force-for-social-change.html [abgerufen am 17.9.2025]

37 Vgl. Süddeutsche Zeitung, Sticken im Gefängnis. Hart, aber herzlich, 17.5.2010.- https://www.sueddeutsche.de/leben/sticken-im-gefaengnis-hart-aber-herzlich-1.73603 [abgerufen am 17.9.2025]

38 Vgl. Wikipedia, Fine Cell Work.- https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_Cell_Work [abgerufen am 17.9.2025]

39 Vgl. Süddeutsche Zeitung, Sticken im Gefängnis. Hart, aber herzich: a.a.O.

40 Vgl. ebda.

41 The Ruskin School of Art: Cornelia Parker: Magna Carta (An Embroidery), https://www.rsa.ox.ac.uk/research/archive-detail/cornelia-parker-magna-carta-an-embroidery [abgerufen am 17.9.2025]

42 Vgl. Kerziouk, Olga: a.a.O.

43 Vgl. Geda, Jonas E. u.a.: Engaging in cognitive activities, aging, and mild cognitive impairment: a population-based study.- In: Neuropsychiatry 2011, S. 149-154, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21677242/ {abgerufen am 17.9.2025]

44 McCracken, Krista: Embroidery as Record and Resistance, 2019.- https://contingentmagazine.org/2019/11/19/embroidery/ [abgerufen am 17.9.2025]

45 Vgl. Beispiele für solche Sprüche nennt Woltering, Mara: ‚Live, Love, Laugh‘ um 1900. Geschlechterrollen mitbestickten Spruchtüchern des Museums AbteiLiesborn erforschen und vermitteln, 2024 .- https://hiko.hypotheses.org/3682 [abgerufen 1m 17.9.2025]

46 Vgl. Niethammer, Ute: Craftivism – der stille Protest. SWR3 Gedanken, 2024. https://www.kirche-im-swr.de/beitraege/?id=40226#:~:text=Sie%20stickt%20Bilder%20und%20Texte,oder%20stickt%20er%20am%20liebsten. [abgerufen am 17.9.2025]

47 Eine Diskussion über den Begriff Kunst kann nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Es soll lediglich auf die Definition in Wikipedia, Kunst, https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst [abgerufen am 17.9.2ß25] hingewiesen werden, wo Kunst als „Ergebnis[se] gezielter menschlicher Tätigkeit benannt [wird], die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt [ist]. […] Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses“ definiert wird.

48 Schwender, Sandra: Die Kunst der Nadel - Stickarbeiten in der zeitgenössischen Kunst, Wien 2012, S. 6

49 Schwender, Sandra: a.a.O., S. 16

50 Vgl. Schwender, Sandra, a.a.O., S. 18 ff.

51 Schwender, Sandra: a.a.O., S. 6

52 Exakte Zahlen konnte ich nicht herausfinden. Ich beziehe mich auf meine eigenen Erfahrungen in England und den USA sowie auf Schubert, Peter: Kurzweil mit dem Kreuzstich, 2003.- https://www.welt.de/print-wams/article101328/Kurzweil-mit-dem-Kreuzstich.html [abgerufen am 17.9.2025], der sich auf eine Stickmusterherstellerin bezieht, sowie auf Suschna, Strickliesel und Häkeltrutsche – wo kommt das mieseImage her?, 2015- https://textilegeschichten.net/2015/02/28/strickliesel-und-hakeltrutsche-wo-kommt-das-miese-image-her/ [abgerufen am 17.9.2025]

53 Eichert-Schäfer, Claudia: Bericht über die Ausstellung der Great Scottish Tapestry in Galashiels, Schottland, 2025.- https://www.textile-art-magazine.de/reportagen/bericht-ueber-die-ausstellung-der-great-scottish-tapestry-in-galashiels-schottland/ [abgerufen am 17.9.2025]

54 Deutsche Stickgilde, 2021.- https://deutschestickgilde.de/ {abgerufen am 17.9.2025]

55 Deutsche Stickgilde die Förderung traditioneller Handarbeitstechniken, 2024.- https://www.stickmuster-shop.de/deutsche-stickgilde/ [abgerufen am 17.9.2025]

56 Eine Auflistung der Designerfirmen und der Webseiten mit derartigen Anleitungen kann hier nicht geleistet werden. Gleiches gilt für die genaue Anzahl der Ausstellungen, digitalisierten Objekte sowie die Literatur.

1 LWL, Gestickte Moral - LWL-Textilmuseum zeigt Spruchtücher aus 70 Jahren, 2004.- https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=13910 [abgerufen am 18.9.2025]

2 Vgl. Weismann, Anabella: Zur Historisch-Gesellschaftlichen Situation der Hausfrau zwischen 1870 und 1930 im ehemaligen Preussischen Staatsgebiet. Die Verschiebungen in der Organisation der hauswirtschaftlichen Arbeit im Spiegel bestickter Küchentextilien, o.O., o.J., aber nach 1930, S. 259

3 Ebda.

4 Weismann, Anabella: a.a.O., S. 262

5 Vgl Weismann, Anabella, a.a.O., S. 264 und S. 265

6 Weismann, Anabella: a.a.O., S. 263

7 Dokumentationszentrum Reichstagsgelände, Propaganda im Stickmusterbuch .- https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/sammlung/ans-licht-geholt/vad/propaganda-stickmusterbuch [abgerufen am 17.9.2025]

8 Papst, Christina: Die staatliche Mädchenerziehung im Nationalsozialismus, Granz 2015, S. 47

9 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt/M., 1933-1945, Das Museum für Kunsthandwerk im Dritten Reich.- https://www.frankfurt1933-1945.de/beitraege/bildende-kunst-museen-bibliotheken/beitrag/das-museum-fuer-kunsthandwerk-im-dritten-reich [abgerufen am 17.9.2025]

10 Ebda.

11 Ebda.

12 Gestickte Sinnbilder. Eine Sammlung deutscher Sinnbilder für Kreuzstichstickerei bearbeitet von Christel Wöhrlin, München 1937-1938. https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/6183477 [abgerufen am 18.9.2025]

13 Dokumentationszentrum Reichstagsgelände, a.a.O.

14 Ebda.

15 Ebda.

16 Grönwoldt, Ruth: Stickereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Schlösser Ludwigsburg, Solitude und Monrepos, München 1993, S. 237

17 Schönfeldt, Sybil Gräfin: Kenner aus Leidenschaft: Echte Muster nur für Freunde, 1962.- https://www.zeit.de/1962/44/eche-muster-nur-fuer-freunde/komplettansicht [abgerufen am 6.2.2024]

18 Schwender, Sandra: Die Kunst der Nadel - Stickarbeiten in der zeitgenössischen Kunst, Wien 2012, S. 30

19 Mädchenbildung in Schwerte am Beispiel des Handarbeitsunterrichts 1870 – 1970.- In: Arbeitskreis Schwerter Frauengeschichte(n), 2005, S. 8

20 Der blaue Brief. Mitteilungsblatt des Fördervereins des Schulmuseums Bergisch Gladbach e. V., Sonderausgabe zur Ausstellung: Der kratzige Unterschied – historische Handarbeiten von „Arm“ und „Reich“ 1850 – 1950, Nr. 12 (11/2019), https://www.bergischgladbach.de/gl-schulmuseum-blauer-brief-12-ansicht.pdfx [abgerufen am 27.4.2024]

21 Mit meinen Erinnerungen decken sich die Ausführungen von Spleis, Claudia: Mädchenbildung in Baden-Württemberg von 1952-2002. Eine empirische Studie zur Bildungsexpansion von Mädchen, Diss, Göttingen 2011, weitgehend. Ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen. Für an der Geschichte des Textilunterrichts generell ist auch sehr lesenswert Eichelberger, Elisabeth/Rychner, Marianne (Hrsg.): Textilunterricht. Lesarten eines Schulfachs. Theoriebildung in Fachdiskurs und Schulalltag, Universität Oldenburg, 2. Aufl. online, 2021, https://uol.de/f/3/inst/materiellekultur/Forschung/Schriftenreihe_Studien_zur_Materiellen_Kultur/Publikationen/Studien_Mat_Kult_Band_41-50/Band41_Eichelberger_Textilunterricht_01.pdf [abgerufen am 17.9.2025]

22 Vgl. Das Handwerk, Texttilgestalter/-in im Handwerk, https://www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung/ausbildungsberufe/berufsprofile/textilgestalterin-im-handwerk [abgerufen am 18.9.2025]

23 Iljaseviciute, Tatjana: Stickerei als Therapie: 8 Wege, wie Handstickerei Ihregeistige Gesundheit und Ihr emotionales Wohlbefindenfördern kann, 2024.- https://practicalembroidery.de/stickerei-als-therapie-8-wege-wie-handstickerei-ihre-geistige-gesundheit-und-ihr-emotionales-wohlbefinden-foerdern-kann/ [abgerufen am 17.9.2025]

24 Vgl. ebda.

25 Vgl. Rodriguez y Romero, Joachim: Stickerei als Kulturtechnik – Diese 14 Künstler bringendie Textilkunst auf die nächste Evolutionsstufe, 2022.- https://www.kunstplaza.de/trends/stickerei-kulturtechnik-kuenstler-textilkunst/ [abgerufen am 17.9.2025]

26 Vgl. Mair, Sonja/Müller, Bernadette u.a.: Sticken? – Langweilig! Oder doch nicht?.- Praxis Ergotherapie 5 (2021), S. 260

27 Vgl. Textile Research Center Leiden, Soldiers embroidering. https://www.trc-leiden.nl/trc/index.php/en/blog/1313-soldiers-embroidering [abgerufen am 17.9.2025]

28 Vgl. McBrinn, Joseph: ‘The work of masculine fingers’: the Disabled Soldiers’ Embroidery Industry, 1918-1955,’ Journal of Design History, October 2016, S. 1

29 Mc Brinn, Joseph: a.a.O., S. 2

30 McBrinn, Joseph: a.a.O., S. 3

31 Ebda.

32 Vgl. Brannick, Beau: Coping Through Stitch: Soldiers Recovering inHospital and the Embroideries that Passed the Time, 2024.- https://www.museumofcambridge.org.uk/2024/04/coping-through-stitch-soldiers-recovering-in-hospital-and-the-embroideries-that-passed-the-time/ [abgerufen am 17.9.2025]

33 Vgl. Mc Brinn, Joseph: a.a.O., S. 6

34 Vgl. Brayshaw, Emily: How embroidery therapy helped first world warveterans find a common thread, 2017.- https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/25/how-embroidery-therapy-helped-first-world-war-veterans-find-a-common-thread [abgerufen am 17.9.2025]

35 Vgl. McBrinn, Joseph: ‘‘The Clever Needlemen“: The Disabled Soldiers’ Embroidery Industry and the Embroiderers’ Guild'. Embroidery, 68, 2017, 50-55 https://pure.ulster.ac.uk/ws/portalfiles/portal/11573295/Embroidery%20January_February%202017.pdf [abgerufen am 17.9.2025]

36 Vgl. Kerziouk, Olga: A stitch in time: embroidery as a force for social change, 2015 https://blogs.bl.uk/european/2015/07/a-stitch-in-time-embroidery-as-a-force-for-social-change.html [abgerufen am 17.9.2025]

37 Vgl. Süddeutsche Zeitung, Sticken im Gefängnis. Hart, aber herzlich, 17.5.2010.- https://www.sueddeutsche.de/leben/sticken-im-gefaengnis-hart-aber-herzlich-1.73603 [abgerufen am 17.9.2025]

38 Vgl. Wikipedia, Fine Cell Work.- https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_Cell_Work [abgerufen am 17.9.2025]

39 Vgl. Süddeutsche Zeitung, Sticken im Gefängnis. Hart, aber herzich: a.a.O.

40 Vgl. ebda.

41 The Ruskin School of Art: Cornelia Parker: Magna Carta (An Embroidery), https://www.rsa.ox.ac.uk/research/archive-detail/cornelia-parker-magna-carta-an-embroidery [abgerufen am 17.9.2025]

42 Vgl. Kerziouk, Olga: a.a.O.

43 Vgl. Geda, Jonas E. u.a.: Engaging in cognitive activities, aging, and mild cognitive impairment: a population-based study.- In: Neuropsychiatry 2011, S. 149-154, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21677242/ {abgerufen am 17.9.2025]

44 McCracken, Krista: Embroidery as Record and Resistance, 2019.- https://contingentmagazine.org/2019/11/19/embroidery/ [abgerufen am 17.9.2025]

45 Vgl. Beispiele für solche Sprüche nennt Woltering, Mara: ‚Live, Love, Laugh‘ um 1900. Geschlechterrollen mitbestickten Spruchtüchern des Museums AbteiLiesborn erforschen und vermitteln, 2024 .- https://hiko.hypotheses.org/3682 [abgerufen 1m 17.9.2025]

46 Vgl. Niethammer, Ute: Craftivism – der stille Protest. SWR3 Gedanken, 2024. https://www.kirche-im-swr.de/beitraege/?id=40226#:~:text=Sie%20stickt%20Bilder%20und%20Texte,oder%20stickt%20er%20am%20liebsten. [abgerufen am 17.9.2025]

47 Eine Diskussion über den Begriff Kunst kann nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Es soll lediglich auf die Definition in Wikipedia, Kunst, https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst [abgerufen am 17.9.2ß25] hingewiesen werden, wo Kunst als „Ergebnis[se] gezielter menschlicher Tätigkeit benannt [wird], die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt [ist]. […] Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses“ definiert wird.

48 Schwender, Sandra: Die Kunst der Nadel - Stickarbeiten in der zeitgenössischen Kunst, Wien 2012, S. 6

49 Schwender, Sandra: a.a.O., S. 16

50 Vgl. Schwender, Sandra, a.a.O., S. 18 ff.

51 Schwender, Sandra: a.a.O., S. 6

52 Exakte Zahlen konnte ich nicht herausfinden. Ich beziehe mich auf meine eigenen Erfahrungen in England und den USA sowie auf Schubert, Peter: Kurzweil mit dem Kreuzstich, 2003.- https://www.welt.de/print-wams/article101328/Kurzweil-mit-dem-Kreuzstich.html [abgerufen am 17.9.2025], der sich auf eine Stickmusterherstellerin bezieht, sowie auf Suschna, Strickliesel und Häkeltrutsche – wo kommt das mieseImage her?, 2015- https://textilegeschichten.net/2015/02/28/strickliesel-und-hakeltrutsche-wo-kommt-das-miese-image-her/ [abgerufen am 17.9.2025]

53 Eichert-Schäfer, Claudia: Bericht über die Ausstellung der Great Scottish Tapestry in Galashiels, Schottland, 2025.- https://www.textile-art-magazine.de/reportagen/bericht-ueber-die-ausstellung-der-great-scottish-tapestry-in-galashiels-schottland/ [abgerufen am 17.9.2025]

54 Deutsche Stickgilde, 2021.- https://deutschestickgilde.de/ {abgerufen am 17.9.2025]

55 Deutsche Stickgilde die Förderung traditioneller Handarbeitstechniken, 2024.- https://www.stickmuster-shop.de/deutsche-stickgilde/ [abgerufen am 17.9.2025]

56 Eine Auflistung der Designerfirmen und der Webseiten mit derartigen Anleitungen kann hier nicht geleistet werden. Gleiches gilt für die genaue Anzahl der Ausstellungen, digitalisierten Objekte sowie die Literatur.