Sticken und Kreuzstich im 19. Jahrhundert - Berlin Wool Work

Im 19. Jahrhundert vollziehen sich mehrere Entwicklungen, die sich mehr oder weniger schnell vollziehen bzw. gegenseitig bedingen und die für die Geschichte des Kreuzstichs bedeutsam sind.

Wie im Kapitel über die Stickmustertücher bereits dargestellt, nehmen die traditionellen Stickmustertücher seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zahlenmäßig deutlich ab und werden durch die im Handarbeitsunterricht entstehenden Schultücher ersetzt, was dazu beitrug, dass der Kreuzstich die beherrschende Sticktechnik wurde. Ein weiteren bedeutenden Beitrag zu dieser Entwicklung leistete eine neue Geschäftsidee, die bis zur Gegenwart nachwirkt: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde damit begonnen, Stickmustervorlagen auf eine neue Art herzustellen und zu vermarkten.

Das Journal des Luxus und der Moden stellt in der Aprilausgabe 1800 „mehrere kleine Werke zum Unterrichte unsrer Damen in dieser neuen bildenden Kunst“1 mit Mustervorlagen vor. Dabei wird als erstes der Titel

sowie als weiteres Werk das in Leipzig erschienene

enthält, genannt. Als drittes nennt Bertuch das „bei weitem vollständigste und neueste Werk unter Allen“5, das von Johann Friedrich Netto und Friedrich Leonhard Lehmann erstellte

Die Beschreibung als mit illuminierten und schwarzen Kupfertafeln versehen ist so zu verstehen, dass jede einzelne Mustervorlage sowohl schwarz-weiß als auch coloriert dargestellt wurde.

Der Wortlaut des Titels des bei Philipson verlegten Werkes sowie des Werkes von Netto und Lehmann legt nahe, dass die Muster nur als Strickvorlagen gedacht wären. Allerdings wird praktisch in der gesamten Literatur zur Geschichte des Stickens die Auffassung vertreten, dass Philipson als erster Stickvorlagen neuer Art veröffentlichte.7 Der Titel des Werkes von Emilie Barrin unterstützt diese Meinung, da er eindeutig aussagt, dass die Muster für mehrere Arten textiler Handarbeit, u.a. das Sticken, angewendet werden könnten. In ihrer Untersuchung zur Geschichte des Häkelns kommt Fleischmann-Heck zu dem Ergebnis, dass „die Begriffe ›Stricken‹ und ›Häkeln‹ […] zu diesem Zeitpunkt [gemeint: Ende des 18./Anfang des 19. Jhs., der Verf.] noch nicht so stark voneinander abgegrenzt [waren], wie einige Dekaden später“8. Sie untermauert dieses Ergebnis mit einer umfangreichen Auflistung von Veröffentlichungen von Mustern9, die laut ihren Titeln für verschiedene Handarbeiten genutzt werden konnten, u.a. auch für die sog. Tapisseriearbeiten.10 Von daher liegt es nahe, die im Journal des Luxus und der Moden zwischen 1797 und 1800 veröffentlichten Muster auch als Stickmuster zu sehen.11Die Muster richten sich an Sticktechniken, die zu den gezählten Stichen gehören, also Kreuzstich oder Gobelinstich (halber Kreuzstich).

Wie im Kapitel über die Stickmustertücher bereits dargestellt, nehmen die traditionellen Stickmustertücher seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zahlenmäßig deutlich ab und werden durch die im Handarbeitsunterricht entstehenden Schultücher ersetzt, was dazu beitrug, dass der Kreuzstich die beherrschende Sticktechnik wurde. Ein weiteren bedeutenden Beitrag zu dieser Entwicklung leistete eine neue Geschäftsidee, die bis zur Gegenwart nachwirkt: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde damit begonnen, Stickmustervorlagen auf eine neue Art herzustellen und zu vermarkten.

Das Journal des Luxus und der Moden stellt in der Aprilausgabe 1800 „mehrere kleine Werke zum Unterrichte unsrer Damen in dieser neuen bildenden Kunst“1 mit Mustervorlagen vor. Dabei wird als erstes der Titel

- „Colorirte aus 10 Blättern bestehende Muster von verschiedenen Blumen, Bouquets, Medaillons, und Borden, zum Stricken in Börsen, Westen u.v.m. gezeichnet und gestochen von Philipson. Berlin 1797. Der zweyte sehr fleißig gearbeitete Heft (1798) enthält 14, der dritte (1799) 16 saubere Kupfertafeln“2

sowie als weiteres Werk das in Leipzig erschienene

- „Neue Muster zum Stricken, Sticken und Weben, oder Versuch Mahlerey mit Strickkunst zu verbinden entworfen und colorirt von Emilie Berrin“3 , das 12 Blätter mit „recht artige[n] und geschmackvolle[n] Desseins“4

enthält, genannt. Als drittes nennt Bertuch das „bei weitem vollständigste und neueste Werk unter Allen“5, das von Johann Friedrich Netto und Friedrich Leonhard Lehmann erstellte

- „Die Kunst zu stricken, in ihrem ganzen Umfange; oder vollständige und gründliche Anweisung alle sowohl gewöhnliche als künstliche Arten von Strickerey nach Zeichnungen zu verfertigen […] Mit 30 illum. und schwarzen Kupfertafeln […] Leipzig 1800 […] Preis 6 Rthlr.“6

Die Beschreibung als mit illuminierten und schwarzen Kupfertafeln versehen ist so zu verstehen, dass jede einzelne Mustervorlage sowohl schwarz-weiß als auch coloriert dargestellt wurde.

Der Wortlaut des Titels des bei Philipson verlegten Werkes sowie des Werkes von Netto und Lehmann legt nahe, dass die Muster nur als Strickvorlagen gedacht wären. Allerdings wird praktisch in der gesamten Literatur zur Geschichte des Stickens die Auffassung vertreten, dass Philipson als erster Stickvorlagen neuer Art veröffentlichte.7 Der Titel des Werkes von Emilie Barrin unterstützt diese Meinung, da er eindeutig aussagt, dass die Muster für mehrere Arten textiler Handarbeit, u.a. das Sticken, angewendet werden könnten. In ihrer Untersuchung zur Geschichte des Häkelns kommt Fleischmann-Heck zu dem Ergebnis, dass „die Begriffe ›Stricken‹ und ›Häkeln‹ […] zu diesem Zeitpunkt [gemeint: Ende des 18./Anfang des 19. Jhs., der Verf.] noch nicht so stark voneinander abgegrenzt [waren], wie einige Dekaden später“8. Sie untermauert dieses Ergebnis mit einer umfangreichen Auflistung von Veröffentlichungen von Mustern9, die laut ihren Titeln für verschiedene Handarbeiten genutzt werden konnten, u.a. auch für die sog. Tapisseriearbeiten.10 Von daher liegt es nahe, die im Journal des Luxus und der Moden zwischen 1797 und 1800 veröffentlichten Muster auch als Stickmuster zu sehen.11Die Muster richten sich an Sticktechniken, die zu den gezählten Stichen gehören, also Kreuzstich oder Gobelinstich (halber Kreuzstich).

Inwieweit die von Bertuch genannten Musterbücher nur Muster enthielten, die in Deutschland entworfen oder aus der deutschen Tradition übernommen worden waren, ist fraglich. Meines Wissens ist die Herkunft der eigentlichen Muster nicht eingehend untersucht worden. Das o.g. Werk von Emilie Berrin ist mit einem Einband versehen, der mehrere Werke bewirbt, die offensichtlich alle vor 1800 erschienen sind. Hier heißt es im Gegensatz zu dem von Bertuch genannten und auch am Beginn der Mustersammlungen stehenden Titel „Emilie Barrin und Jacques Savon neueste englische und Französische Muster zu aller Art der Stickerey für Damen, wie auch für Fabrikanten“12. Von daher ist davon auszugehen, dass die Muster selbst nicht eine deutsche Entwicklung waren, sondern nur die Art und Weise der Darstellung der Muster.

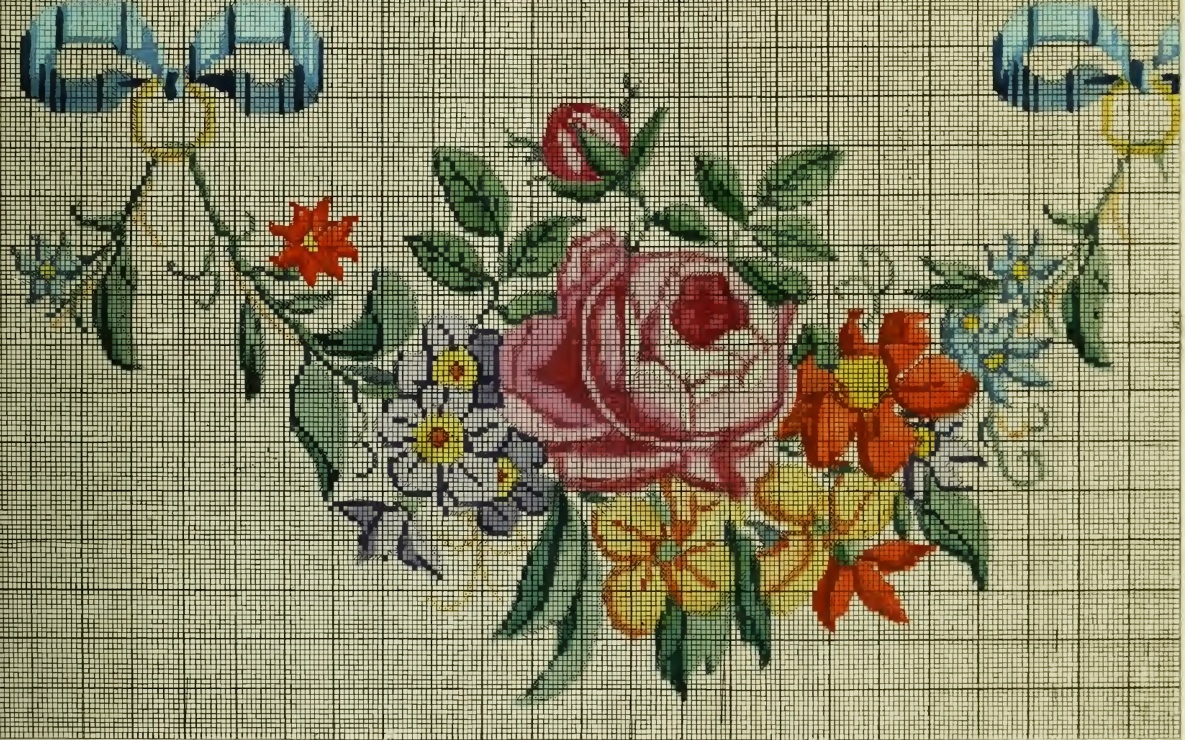

Die Digitalisierung der Werke von Berrin und Netto/Lehmann zeigt, dass die Muster vom Erscheinungsbild her mit heutigen Stickmustern zu vergleichen sind. Die Muster sind auf Patronenpapier gedruckt, wobei jedes Kästchen einem Kreuz des Kreuzstichs oder einer Strickmasche bzw. einer Häkelmasche entspricht. Zur besseren Lesbarkeit sind die Raster bei Berrins Werk mit etwas dickeren Hilfslinien in Blöcke zu je 10 Kreuzchen unterteilt. Berrins Muster sowie die illuminierten Muster bei Netto und Lehmann sind koloriert, d.h. jedes Rasterkästchen ist mit einer Farbe gekennzeichnet, die einer Farbe des Stickgarns entspricht. Diese Farbcodes ermöglichen ebenso wie die Symbolcodes der schwarz-weiß gedruckten Vorlagen das schnelle und unkomplizierte Aussuchen der entsprechenden Stickfäden. Da es um 1800 noch keinen Farbdruck gab, musste die Kolorierung der farbigen Muster von Hand erfolgen. Es heißt, dass „in Berlin […] im Jahr 1840 ungefähr 1200 Heimarbeiterinnen mit dem Kolorieren der Muster beschäftigt“13 waren. Erst die Erfindung der Chromolithografie im Jahr 183714 ersetzte die Handkolorierung durch farbigen Druck.

Die Digitalisierung der Werke von Berrin und Netto/Lehmann zeigt, dass die Muster vom Erscheinungsbild her mit heutigen Stickmustern zu vergleichen sind. Die Muster sind auf Patronenpapier gedruckt, wobei jedes Kästchen einem Kreuz des Kreuzstichs oder einer Strickmasche bzw. einer Häkelmasche entspricht. Zur besseren Lesbarkeit sind die Raster bei Berrins Werk mit etwas dickeren Hilfslinien in Blöcke zu je 10 Kreuzchen unterteilt. Berrins Muster sowie die illuminierten Muster bei Netto und Lehmann sind koloriert, d.h. jedes Rasterkästchen ist mit einer Farbe gekennzeichnet, die einer Farbe des Stickgarns entspricht. Diese Farbcodes ermöglichen ebenso wie die Symbolcodes der schwarz-weiß gedruckten Vorlagen das schnelle und unkomplizierte Aussuchen der entsprechenden Stickfäden. Da es um 1800 noch keinen Farbdruck gab, musste die Kolorierung der farbigen Muster von Hand erfolgen. Es heißt, dass „in Berlin […] im Jahr 1840 ungefähr 1200 Heimarbeiterinnen mit dem Kolorieren der Muster beschäftigt“13 waren. Erst die Erfindung der Chromolithografie im Jahr 183714 ersetzte die Handkolorierung durch farbigen Druck.

Abb. 1: Muster aus: Neue Muster zum Stricken, Sticken und Weben, oder Versuch Mahlerey mit Strickkunst zu verbinden entworfen und colorirt von Emilie Berrin https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/

Neue_Muster_zum_Sticken_und_Weben%2C_oder%2C_

Versuch_Mahlerei_mit_Strickkunst_.._%28IA_neuemusterzumsti

00berr%29.pdf

Neue_Muster_zum_Sticken_und_Weben%2C_oder%2C_

Versuch_Mahlerei_mit_Strickkunst_.._%28IA_neuemusterzumsti

00berr%29.pdf

Offensichtlich war dieses neue Geschäftsmodell sehr erfolgreich, wie man schon alleine aus den zahlreichen Veröffentlichungen, die Fleischmann-Heck nennt,15 entnehmen kann. Überraschend bei ihrer Auflistung ist, dass sie mehrere Veröffentlichungen aus dem Verlag Philipson nennt, weil überwiegend in der Literatur Philipson als wenig erfolgreich gesehen wird, da seine Muster „being badly executed and devoid of taste, did not meet with the encouragement he expected“16 . Vielmehr wird als die eigentliche Initiatorin erfolgreicher Stickmuster „Madame Wittich,—a lady of great taste and an accomplished needlewoman“17 genannt, die ihren Mann Ludwig Wittich veranlasste, Stickmuster auf den Markt zu bringen, die „in so superior a manner [ausgeführt waren], that many of the first patterns which were issued from his establishment are now in as much demand as those more recently published : in fact, we very much doubt whether any, since published by other houses, have ever equalled, either in design or colouring, the earlier productions of Mr. Wittich“18. Andere bekannte Firmen waren das auf Stickmuster spezialisierte Verlagshaus Hertz und Wegener, das ebenfalls bereits seit dem 1. Viertel des 19. Jahrhunderts in Berlin veröffentlichte19 sowie der Verlag Heinrich Kuehn, der eher von der Mitte bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tätig war.20 Die Zahl der Verlage stieg schnell an und „insgesamt sind 31 Verleger in Berlin im 19. Jahrhundert nachgewiesen“21. Über die einzelnen Auflagen ist nichts Genaues bekannt, aber „in 1840 it was estimated there were 14,000 patterns in circulation“22 .

Die ersten Stickmuster wurden – wie eingangs aus den Titeln ersichtlich - noch in kleinen Büchern, die wir heute als Leaflets bezeichnen würden, veröffentlicht. Für die 30 Muster von Netto und Lehmann war ein Preis von 6 Reichsthalern angegeben; die Mustersammlung von Emilie Berrin sollte 3 Reichsthaler für 12 Muster kosten.24 Bald jedoch erschienen […] Musterbögen ähnlich den Bilderbögen und wurden in Auflagen von 100 Stück und mehr als Stickmustervorlagen verkauft“ , die preiswerter als die Leaflets waren und daher „auch für breitere Käuferschichten erschwinglich wurden“25 . Im Laufe des Jahrhunderts wurden Muster auch als Beilagen von Frauenzeitschriften verfügbar.26

Die ersten Stickmuster wurden – wie eingangs aus den Titeln ersichtlich - noch in kleinen Büchern, die wir heute als Leaflets bezeichnen würden, veröffentlicht. Für die 30 Muster von Netto und Lehmann war ein Preis von 6 Reichsthalern angegeben; die Mustersammlung von Emilie Berrin sollte 3 Reichsthaler für 12 Muster kosten.24 Bald jedoch erschienen […] Musterbögen ähnlich den Bilderbögen und wurden in Auflagen von 100 Stück und mehr als Stickmustervorlagen verkauft“ , die preiswerter als die Leaflets waren und daher „auch für breitere Käuferschichten erschwinglich wurden“25 . Im Laufe des Jahrhunderts wurden Muster auch als Beilagen von Frauenzeitschriften verfügbar.26

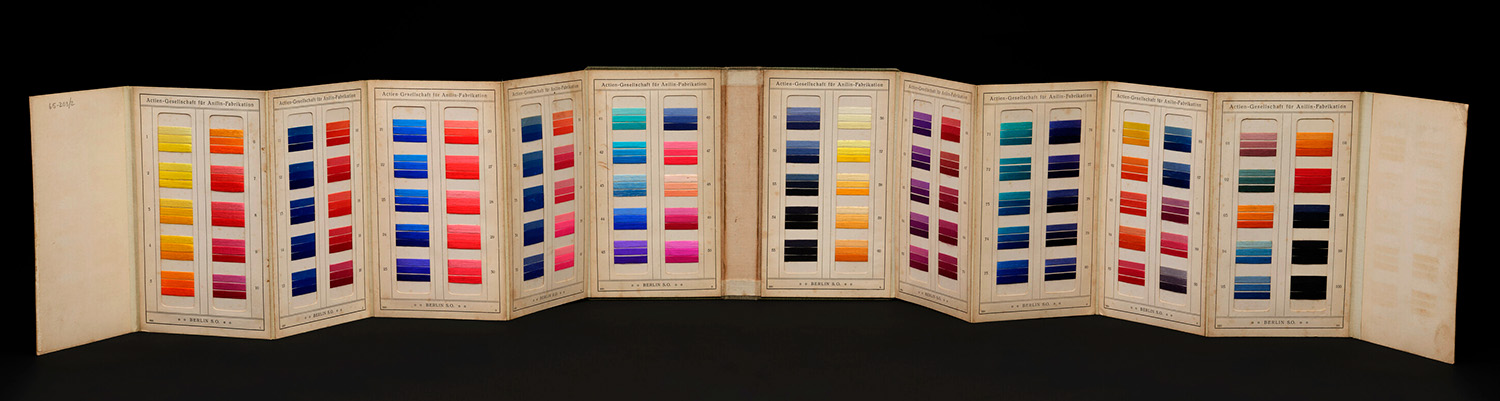

Wie oben erwähnt, waren die Muster Vorlagen für Stickereien im Kreuzstich über zwei Fäden oder Gobelinstich über einem Faden auf Kanvas und Aida27 , Stramin28 oder Leinen29 . Das bei weitem überwiegende Stickmaterial war Wolle, manchmal akzentuiert durch Seide oder Metallfäden.30 Die Stickwolle stammte ursprünglich aus Sachsen, wo seit 1765 mit spanischen Merinoschafen gekreuzte Schafe gezüchtet wurden, deren Wolle besonders weich war und die leicht in einzelne Stickfäden geteilt werden konnte. „Berlin wool […] came in three weights. The coarsest was called double; the intermediate grade, single; and the finest, split.“31 „This wool may be split and worked on the finest canvas, and also doubled and trebled on the coarsest: its beauty, however, can be best appreciated when worked in a single thread on a canvas suited to its size“32 , heißt es

Abb. 2: Farbkarte synthetischer Wollfarben, Berliner Anilin Gesellschaft, 1900. https://www.ashmolean.org/article/the-colour-revolution-in-victorian-fashion

bewundernd bei Miss Lambert. Das Wollspinnen wurde in Gotha vorgenommen, während die Färbung, Konfektionierung und Vertrieb in Berlin erfolgte.33 Dies gab der Wolle den Namen „Berlin wool“ oder auch „Zephyr“, eine Bezeichnung, die von den Berliner Wollhändlern stammte. Sie nahm die Färbung besonders gut an, so dass sie in vielen Farben erhältlich war34 , bis die Entwicklung von Anilinfarben ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Farbpalette nochmals erweiterte und besonders leuchtende Farben hervorbrachte,35 die nicht ausblichen und durch die Vielzahl von verfügbaren Farben Stickereien mit dreidimensionalen Effekten ermöglichten.

Die Tatsache, dass die Muster wie auch die Stickwolle bzw. Stickmaterialien überwiegend von Berlin aus vertrieben wurden, führte zu der Bezeichnung „Berlin wool work“ oder kurz „Berlin work“ für die Wollstickereien nach Berliner Mustern.36 Unter diesem Namen wurde diese Wollstickerei weltbekannt, nachdem im Jahr 1831 die Stickmuster in London von einem Ladenbesitzer namens Wilks bekannt gemacht wurden37 und der Export nach England begann, nochmals intensiviert durch die Weltausstellung 1851 in London und das Aufkommen von Frauenzeitschriften.38 Letztere förderten nach 1840 auch in Amerika die Verbreitung der „Berlin patterns“.39 Berlin wool work wurde zu einer Modewelle, die vergleichbar ist mit dem Aufkommen des Minirocks in den 1960er Jahren und auch als „Berlin Wool Work Craze“40 bezeichnet wurde. Mehrere vom Verlag Heinrich Kuehn herausgegebene Hefte mit Stickmustern zeigen auf ihren Heftdeckeln Abbildungen von Staatsmännern oder Landessymbolen von Staaten, in denen internationale Ausstellungen stattfanden, an denen wohl auch Kuehn seine Produkte vorstellte. Sie nennen die jeweilige Stadt und das Jahr der Ausstellung: 1844 die Allgemeine Deutsche Gewerbeausstellung in Berlin, 1851 die Weltausstellung in London, 1862 die Weltausstellung in London, 1873 die Weltausstellung in Wien, 1879 die Weltausstellungen in Philadelphia und Sydney, 1879 die Gewerbeausstellung in Berlin.41 Diese Auflistung und die Tatsache, dass es sich für Kuehn lohnte, an diesen für die damalige Zeit nur mit großem Aufwand zu erreichenden Ausstellungen teilzunehmen, belegt den Bekanntheitsgrad und die Nachfrage nach „Berlin wool work“.

Die Tatsache, dass die Muster wie auch die Stickwolle bzw. Stickmaterialien überwiegend von Berlin aus vertrieben wurden, führte zu der Bezeichnung „Berlin wool work“ oder kurz „Berlin work“ für die Wollstickereien nach Berliner Mustern.36 Unter diesem Namen wurde diese Wollstickerei weltbekannt, nachdem im Jahr 1831 die Stickmuster in London von einem Ladenbesitzer namens Wilks bekannt gemacht wurden37 und der Export nach England begann, nochmals intensiviert durch die Weltausstellung 1851 in London und das Aufkommen von Frauenzeitschriften.38 Letztere förderten nach 1840 auch in Amerika die Verbreitung der „Berlin patterns“.39 Berlin wool work wurde zu einer Modewelle, die vergleichbar ist mit dem Aufkommen des Minirocks in den 1960er Jahren und auch als „Berlin Wool Work Craze“40 bezeichnet wurde. Mehrere vom Verlag Heinrich Kuehn herausgegebene Hefte mit Stickmustern zeigen auf ihren Heftdeckeln Abbildungen von Staatsmännern oder Landessymbolen von Staaten, in denen internationale Ausstellungen stattfanden, an denen wohl auch Kuehn seine Produkte vorstellte. Sie nennen die jeweilige Stadt und das Jahr der Ausstellung: 1844 die Allgemeine Deutsche Gewerbeausstellung in Berlin, 1851 die Weltausstellung in London, 1862 die Weltausstellung in London, 1873 die Weltausstellung in Wien, 1879 die Weltausstellungen in Philadelphia und Sydney, 1879 die Gewerbeausstellung in Berlin.41 Diese Auflistung und die Tatsache, dass es sich für Kuehn lohnte, an diesen für die damalige Zeit nur mit großem Aufwand zu erreichenden Ausstellungen teilzunehmen, belegt den Bekanntheitsgrad und die Nachfrage nach „Berlin wool work“.

Abb. 3: Heinrich Kuehn, Vereinigte Stickmuster-Verläge, Stickmusterheft Nr. 555, 1900.- https://www.antiquepatternlibrary.org/html/warm/N-YS001.htm

Fragt man nach den Gründen des Erfolgs dieser gedruckten Stickmuster, so muss vor allem gefragt werden, wodurch sie sich von den Stickmustern unterschieden, die vor 1797 auf dem Markt waren. Eine wesentliche Rolle spielte sicherlich die Erschwinglichkeit der Stickmuster. Die Modelbücher wie auch die ersten Leaflets mit „Berlin patterns“ waren teuer. Allerdings gingen die Verlage schnell, wie oben dargestellt, zur Veröffentlichung von Einzelmustern über, deren Preis sehr viel niedriger und damit für breitere Schichten erschwinglich war. Andere Faktoren waren aber nicht minder bedeutsam. Auf der Seite über die Modelbücher habe ich verschiedene Stickmusterbücher vorgestellt, die allesamt auch auf Patronenpapier gedruckt sind. Die Bücher enthalten Bordüren, Ranken, Blumen, meist stilisierte Tiere und Menschen usw., allesamt in schwarz-weiß gedruckt. Die Motive waren „einzeln“, d.h. sie stellten Bestandteile dar, deren Anordnung auf einer Stickerei von der ausführenden Person selbst festgelegt werden musste. Viele der Motive waren auch auf Wiederholung ausgelegt, d.h. die Modelbücher zeigten einen oder zwei Rapporte, die dann für Bordüren, Ranken oder Teile eines Samplers benutzt wurden. Der Schwarz-Weiß-Druck hatte zur Folge, dass die ausführende Person entweder das Muster in einer Farbe nachstickte oder aber selbst die Farbauswahl für eine mehrfarbige Stickerei treffen musste. Diese Anforderungen bedeuteten, dass die ausführende Person nicht nur ein Mindestmaß an Rechenfertigkeiten, sondern auch Fantasie und Kreativität besitzen musste, um ein ansprechendes Stickresultat zu erzielen. Von daher war notwendigerweise jede Stickerei auf der Grundlage der Modelbücher individuell. Alternativ zu dieser mühsamen Arbeit bestand die Möglichkeit, Muster aus einem Sampler zu übernehmen oder vorhandene Musterzeichnungen auf den Grundstoff zu zeichnen oder sie durchzupausen. Für die Durchpausetechnik wurden die Papiermuster auf den Stoff gelegt und die Konturen wurden in kleinen Abständen durchlöchert. Durch Auftragen eines Pulvers auf das durchlöcherte Papier entstand dann das Abbild der Konturen auf dem Stoff, die dann ausgestickt werden konnten.42 Demgegenüber waren die „Berlin patterns“ von vornherein auf bildliche Motive ausgelegt, d.h. die Komposition war bereits vorgegeben, was die Stickerei sehr vereinfachte. Auch die Tatsache, dass die Farbauswahl schon vorgegeben war, vereinfachte die Umsetzung der Muster zu einer stimmigen Stickerei. Die professionell erstellten Designs machten es möglich, von den traditionell vorhandenen Mustern abzuweichen und neue Motive auf den Markt zu bringen. Sie ermöglichten die Verwendung der Muster für die unterschiedlichsten Zwecke, sei es als Wandbilder, textile Dekorstücke, Möbelbezüge u.v.m., wozu auch beitrug, dass die „Berlin patterns“ überwiegend den gesamten Stickgrund abdeckten und dadurch die Stickerei eine dem Zweck entsprechende Festigkeit erreichten konnte. Insgesamt vereinfachten die „Berlin patterns“ das Sticken enorm, allerdings ging dies auf Kosten von Kreativität und Individualität zugunsten von Konformität der Massenware.

Außer den vorgenannten Gründen wurde der „Berlin wool work“-Boom auch durch wirtschaftliche und soziale Entwicklungen und den Zeitgeist gefördert. Zum einen war die Zeit geprägt durch die Industrialisierung, die in England eher einsetzte als in Deutschland. In beiden Ländern (wie auch in anderen vorwiegend europäischen Ländern und in Amerika) war es eine Zeit der Erfindungen und Innovationen, die sich so beschleunigt vollzogen, dass nicht umsonst von einer Industriellen Revolution gesprochen wird. Neue wissenschaftliche Erfindungen führten zu technologischem Fortschritt und neue Maschinen ermöglichten eine neue Organisation der Herstellung von Produkten und der Arbeit. Der Handel nahm zu und mit ihm die Kommunikation, die weiter reichte und sich schneller ausbreitete als zuvor. Viele Menschen erkannten schnell, dass die industriellen Erfindungen ihr Leben erleichterten. Dies betraf auch Handarbeiten. Insbesondere die Herstellung von Kleidung und Wäsche wurde durch die Erfindung der Stickmaschine 182943 und der Nähmaschine schon 179044 ab der Mitte des 19. Jahrhunderts erheblich erleichtert, als beide Maschinen soweit fortentwickelt worden waren, dass sie alltagstauglich waren. Auch wenn nichts über die Motivation der „Erfinder“ der „Berlin patterns“ bekannt ist, kann angenommen werden, dass sie beabsichtigten, durch Modernisierung die Tätigkeit des Stickens zu erleichtern. Wie in vielen anderen Bereichen zogen auch die „Berlin patterns“ einen Rattenschwanz an neuen Begleitindustrien hinter sich her: „Neben der Entstehung von Wollfärbereien, Kanevasfabriken und Tapisseriemanufakturen in Berlin entstand auch eine Industrie, die farbige Wollgarne in einer breiten Palette herstellte.“45

Mit dem wirtschaftlichen Wandel ging auch der gesellschaftliche Wandel einher: die Industrialisierung ließ eine neue Mittelklasse entstehen, zu der Handwerker gehörten, die die Chance ergriffen, durch neue Produktionsmethoden ihr Geschäft auszuweiten und mittelständische Unternehmer wurden. Einfache Händler konnten mit Geschick und Risikobereitschaft zu mittelständischen Kaufleuten werden. Beide Gruppen schufen Arbeitsplätze für die Produktion und die Verwaltung ihrer Unternehmen, wobei letztere wesentlich zur Vergrößerung des Mittelstandes beitrugen, da die Arbeitsplätze in der Verwaltung der Unternehmen Bildung erforderten, die ihrerseits ein Aufstiegsvehikel darstellte. Auch hier vollzog sich aufgrund einer Vielzahl von begünstigenden Faktoren die Entwicklung in England deutlich früher als in Deutschland. Stepanova beschreibt die Folge, dass „as their incomes increased, middle-class homeowners could hire more household help, freeing their wives from some daily chores and giving them more time to devote to their needlework and the decoration of their homes“46 . Das eigene Haus und seine dekorative Ausgestaltung sollte ebenso wie die Tatsache, dass die Ehefrau es nicht nötig hatte zu arbeiten, den Erfolg des Mannes widerspiegeln. Vielmehr wurden nun auch für die Mittelklasse „charity work and embroidery […] among the few acceptable pastimes“47 gezählt. Verbunden mit dem viktorianischen Ideal der Häuslichkeit verwundert es auf diesem Hintergrund nicht, dass Berlin wool work „among the first amateur needlework techniques to become all the rage for the middle class women in Victorian England“48 war.

Die Entwicklung in Deutschland vollzog sich insofern verspätet, als die Industrialisierung aufgrund der Rückständigkeit in vielen Bereichen sehr viel später erst zur Herausbildung eines industriellen Mittelstandes führte. Dafür existierte in Deutschland jedoch ein Mittelstand, der sich aus den in vielen kleinen Staaten erforderlichen Verwaltungsbeamten und nur wenigen wohlhabenderen Handwerkern und Kaufleuten zusammensetzte. Für diesen Mittelstand ist kennzeichnend, dass er sich in an dem Idealbild der „bürgerlichen Hausfrau“ orientierte49 und sich in seinem Verhalten an der nächsthöheren Schicht ausrichtete. Ähnlich wie in England wurde „die Befreiung der bürgerlichen Frau von der Erwerbsarbeit“50 der Stellung des Mannes zugeschrieben und trug zu seinem gesellschaftlichen Ansehen bei. „Arbeit wurde gleichgesetzt mit Erwerbstätigkeit; diese galt als rein männliche Aufgabe und daher als höchst unweiblich“51 Handarbeiten, insbesondere das Sticken, das ja keinem nützlichen Zweck, sondern der Verschönerung diente, zählte als eine standesgemäße Tätigkeit, auch wenn Frauen der Mittelschicht häufig durch „verschämte Arbeit“ heimlich zum Familieneinkommen beitrugen.52 Diese auf Statuserhaltung und Aufstieg bedachte Haltung änderte sich nach dem Ende der Befreiungskriege und dem Scheitern des Versuches, einen deutschen Nationalstaat zu errichten, insofern, als insbesondere die bürgerliche Mittelschicht ihre Ambitionen auf die Gestaltung eines harmonischen und ästhetisch anspruchsvollen Heimes richtete. Das romantische und auch biedermeierliche Ideal von Geselligkeit und Freundschaft „verallgemeinerte […] die Beschäftigung mit Stickereien im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die bürgerlichen und adligen Gesellschaftsschichten hinweg und glich sich an.“53, wozu ganz erheblich die Verfügbarkeit der „Berlin patterns“ beitrugen. Bergemann betont, dass „die ständigen Bemühungen der Verleger, die Herstellungskosten zu reduzieren, die Möglichkeit wochenweise Stickmustervorlagen zu leihen, sowie das bald eingeführte Angebot standardisierter Fertigpakete mit Stickgrund, Stickgarnen und eventuell teilweise ausgeführten Stickmotiven […] die Verbreitung der Stickmode in immer einfachere bürgerliche Schichten“54 ermöglichte. „Sowohl hochadlige als auch gewöhnliche adlige Damen stickten in Gesellschaft“55 , so dass „das Sticken zumindest in den adligen und gutbürgerlichen Kreisen […] einen festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens“56 darstellte. Frauen aller Schichten stickten nicht nur für den eigenen Bedarf der Wäschekennzeichnung und Verschönerung von Kleidung, sondern sie stickten aus gesellschaftlicher Konvention, zum Zeitvertreib und zum Vergnügen.57

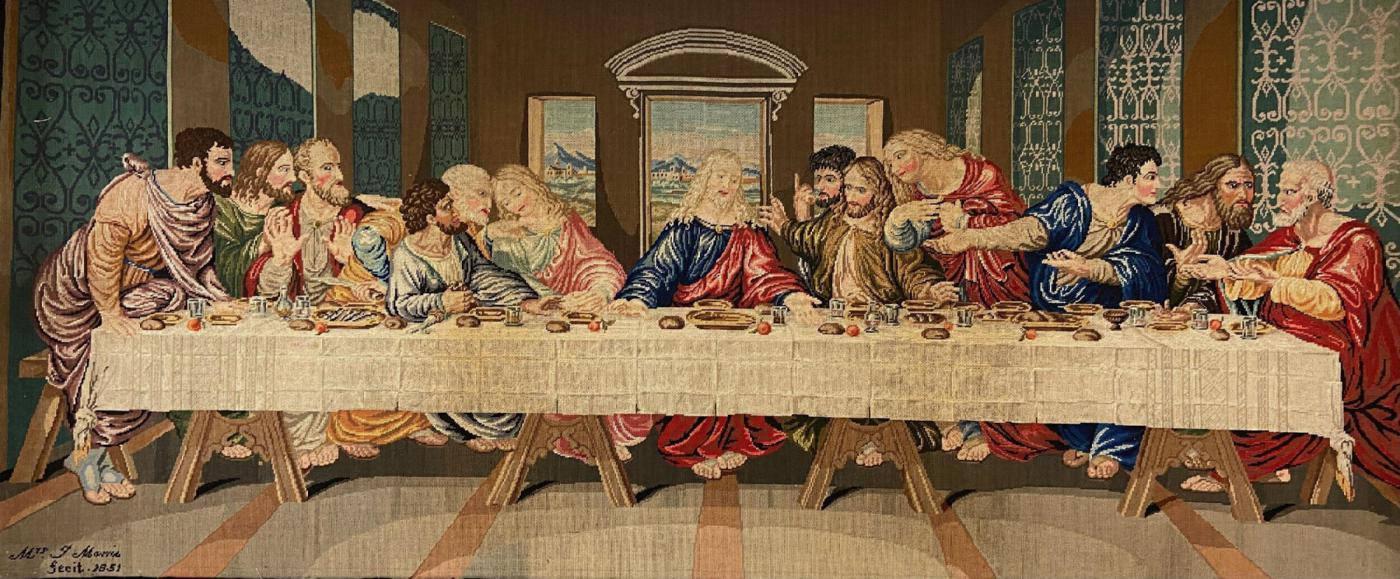

Das unkomplizierte Umsetzen der Berliner Stickmustervorlagen sowie die Möglichkeiten, die die Muster mit ihren Schattierungen und dem dreidimensionalen Effekt erschlossen, führten zu einer wahren Flut an Stickereien. Kreuzstickereien zierten „unterschiedliche Raumdekorationen und Möbelbespannungen“58 und wurden „als Dekoration für alle möglichen Gegenstände der Hausausstattung und für Accessoires verwendet wie Taschen, Mäppchen, Etuis, Buchdeckel, Schreibmappen und Briefbeschwerer, für Bezüge von Polstermöbeln und Kaminschirmen, für Vorhänge, Teppiche, Kissen, Decken, Klingelzüge, Wandbehälter und vieler mehr, weniger allerdings für Kleidung, abgesehen von Pantoffeln, Strumpf- und Hosenbändern“59 verwendet. Einen wesentlichen Anteil der Stickereien machten auch Geschenke aus, da es zu dem Freundschaftskult der Romantik und des Biedermeier gehörte, „eigenhändig gearbeitete Freundschafts- oder Liebesgeschenke als Ausdruck besonders inniger Beziehungen in großer Zahl herzustellen“60. Motive waren „Girlanden und Kränze aus Rosen, Tulpen, Nelken, Vergissmeinnicht und Eichenlaub“61 und umfassten „animals, pets, children, religious subjects and reproductions of famous paintings“62. Daneben gab es „Freundschaftsenbleme[n], Tempel[n], […] Geschichts- und Landschaftsdarstellungen“63.

Außer den vorgenannten Gründen wurde der „Berlin wool work“-Boom auch durch wirtschaftliche und soziale Entwicklungen und den Zeitgeist gefördert. Zum einen war die Zeit geprägt durch die Industrialisierung, die in England eher einsetzte als in Deutschland. In beiden Ländern (wie auch in anderen vorwiegend europäischen Ländern und in Amerika) war es eine Zeit der Erfindungen und Innovationen, die sich so beschleunigt vollzogen, dass nicht umsonst von einer Industriellen Revolution gesprochen wird. Neue wissenschaftliche Erfindungen führten zu technologischem Fortschritt und neue Maschinen ermöglichten eine neue Organisation der Herstellung von Produkten und der Arbeit. Der Handel nahm zu und mit ihm die Kommunikation, die weiter reichte und sich schneller ausbreitete als zuvor. Viele Menschen erkannten schnell, dass die industriellen Erfindungen ihr Leben erleichterten. Dies betraf auch Handarbeiten. Insbesondere die Herstellung von Kleidung und Wäsche wurde durch die Erfindung der Stickmaschine 182943 und der Nähmaschine schon 179044 ab der Mitte des 19. Jahrhunderts erheblich erleichtert, als beide Maschinen soweit fortentwickelt worden waren, dass sie alltagstauglich waren. Auch wenn nichts über die Motivation der „Erfinder“ der „Berlin patterns“ bekannt ist, kann angenommen werden, dass sie beabsichtigten, durch Modernisierung die Tätigkeit des Stickens zu erleichtern. Wie in vielen anderen Bereichen zogen auch die „Berlin patterns“ einen Rattenschwanz an neuen Begleitindustrien hinter sich her: „Neben der Entstehung von Wollfärbereien, Kanevasfabriken und Tapisseriemanufakturen in Berlin entstand auch eine Industrie, die farbige Wollgarne in einer breiten Palette herstellte.“45

Mit dem wirtschaftlichen Wandel ging auch der gesellschaftliche Wandel einher: die Industrialisierung ließ eine neue Mittelklasse entstehen, zu der Handwerker gehörten, die die Chance ergriffen, durch neue Produktionsmethoden ihr Geschäft auszuweiten und mittelständische Unternehmer wurden. Einfache Händler konnten mit Geschick und Risikobereitschaft zu mittelständischen Kaufleuten werden. Beide Gruppen schufen Arbeitsplätze für die Produktion und die Verwaltung ihrer Unternehmen, wobei letztere wesentlich zur Vergrößerung des Mittelstandes beitrugen, da die Arbeitsplätze in der Verwaltung der Unternehmen Bildung erforderten, die ihrerseits ein Aufstiegsvehikel darstellte. Auch hier vollzog sich aufgrund einer Vielzahl von begünstigenden Faktoren die Entwicklung in England deutlich früher als in Deutschland. Stepanova beschreibt die Folge, dass „as their incomes increased, middle-class homeowners could hire more household help, freeing their wives from some daily chores and giving them more time to devote to their needlework and the decoration of their homes“46 . Das eigene Haus und seine dekorative Ausgestaltung sollte ebenso wie die Tatsache, dass die Ehefrau es nicht nötig hatte zu arbeiten, den Erfolg des Mannes widerspiegeln. Vielmehr wurden nun auch für die Mittelklasse „charity work and embroidery […] among the few acceptable pastimes“47 gezählt. Verbunden mit dem viktorianischen Ideal der Häuslichkeit verwundert es auf diesem Hintergrund nicht, dass Berlin wool work „among the first amateur needlework techniques to become all the rage for the middle class women in Victorian England“48 war.

Die Entwicklung in Deutschland vollzog sich insofern verspätet, als die Industrialisierung aufgrund der Rückständigkeit in vielen Bereichen sehr viel später erst zur Herausbildung eines industriellen Mittelstandes führte. Dafür existierte in Deutschland jedoch ein Mittelstand, der sich aus den in vielen kleinen Staaten erforderlichen Verwaltungsbeamten und nur wenigen wohlhabenderen Handwerkern und Kaufleuten zusammensetzte. Für diesen Mittelstand ist kennzeichnend, dass er sich in an dem Idealbild der „bürgerlichen Hausfrau“ orientierte49 und sich in seinem Verhalten an der nächsthöheren Schicht ausrichtete. Ähnlich wie in England wurde „die Befreiung der bürgerlichen Frau von der Erwerbsarbeit“50 der Stellung des Mannes zugeschrieben und trug zu seinem gesellschaftlichen Ansehen bei. „Arbeit wurde gleichgesetzt mit Erwerbstätigkeit; diese galt als rein männliche Aufgabe und daher als höchst unweiblich“51 Handarbeiten, insbesondere das Sticken, das ja keinem nützlichen Zweck, sondern der Verschönerung diente, zählte als eine standesgemäße Tätigkeit, auch wenn Frauen der Mittelschicht häufig durch „verschämte Arbeit“ heimlich zum Familieneinkommen beitrugen.52 Diese auf Statuserhaltung und Aufstieg bedachte Haltung änderte sich nach dem Ende der Befreiungskriege und dem Scheitern des Versuches, einen deutschen Nationalstaat zu errichten, insofern, als insbesondere die bürgerliche Mittelschicht ihre Ambitionen auf die Gestaltung eines harmonischen und ästhetisch anspruchsvollen Heimes richtete. Das romantische und auch biedermeierliche Ideal von Geselligkeit und Freundschaft „verallgemeinerte […] die Beschäftigung mit Stickereien im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die bürgerlichen und adligen Gesellschaftsschichten hinweg und glich sich an.“53, wozu ganz erheblich die Verfügbarkeit der „Berlin patterns“ beitrugen. Bergemann betont, dass „die ständigen Bemühungen der Verleger, die Herstellungskosten zu reduzieren, die Möglichkeit wochenweise Stickmustervorlagen zu leihen, sowie das bald eingeführte Angebot standardisierter Fertigpakete mit Stickgrund, Stickgarnen und eventuell teilweise ausgeführten Stickmotiven […] die Verbreitung der Stickmode in immer einfachere bürgerliche Schichten“54 ermöglichte. „Sowohl hochadlige als auch gewöhnliche adlige Damen stickten in Gesellschaft“55 , so dass „das Sticken zumindest in den adligen und gutbürgerlichen Kreisen […] einen festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens“56 darstellte. Frauen aller Schichten stickten nicht nur für den eigenen Bedarf der Wäschekennzeichnung und Verschönerung von Kleidung, sondern sie stickten aus gesellschaftlicher Konvention, zum Zeitvertreib und zum Vergnügen.57

Das unkomplizierte Umsetzen der Berliner Stickmustervorlagen sowie die Möglichkeiten, die die Muster mit ihren Schattierungen und dem dreidimensionalen Effekt erschlossen, führten zu einer wahren Flut an Stickereien. Kreuzstickereien zierten „unterschiedliche Raumdekorationen und Möbelbespannungen“58 und wurden „als Dekoration für alle möglichen Gegenstände der Hausausstattung und für Accessoires verwendet wie Taschen, Mäppchen, Etuis, Buchdeckel, Schreibmappen und Briefbeschwerer, für Bezüge von Polstermöbeln und Kaminschirmen, für Vorhänge, Teppiche, Kissen, Decken, Klingelzüge, Wandbehälter und vieler mehr, weniger allerdings für Kleidung, abgesehen von Pantoffeln, Strumpf- und Hosenbändern“59 verwendet. Einen wesentlichen Anteil der Stickereien machten auch Geschenke aus, da es zu dem Freundschaftskult der Romantik und des Biedermeier gehörte, „eigenhändig gearbeitete Freundschafts- oder Liebesgeschenke als Ausdruck besonders inniger Beziehungen in großer Zahl herzustellen“60. Motive waren „Girlanden und Kränze aus Rosen, Tulpen, Nelken, Vergissmeinnicht und Eichenlaub“61 und umfassten „animals, pets, children, religious subjects and reproductions of famous paintings“62. Daneben gab es „Freundschaftsenbleme[n], Tempel[n], […] Geschichts- und Landschaftsdarstellungen“63.

Abb. 4: Bild in Berlin Wool Work, 1840-1860. Zusätzlich zum „einfachen“ Kreuzstich wird hier ein erhobener Effekt erzielt, indem Wollfäden auf das Leinen gelegt und dann mit Kreuzstich befestigt wurden.- https://philamuseum.org/collection/

object/82881

object/82881

Abb. 5: Männerhausschuhe in Berlin Wool Work, ca. 1850-1875.- https://philamuseum.org/collection/

object/129256

object/129256

Abb. 6: Stickerei für einen Ofenschirm, ca. 1850. Der Hintergrund ist nicht bestickt.- https://collections.vam.ac.uk/item/O16657/

Abb. 6: Stickerei für einen Ofenschirm, ca. 1850. Der Hintergrund ist nicht bestickt.- https://collections.vam.ac.uk/item/O16657/firescreen-panel-unknown/

Abb. 7: Sessel mit Bespannung in Berlin Wool Work, ca. 1845.- https://collections.vam.ac.uk/item/O15948/

chair-unknown/

chair-unknown/

Abb. 8: Stickmuster für einen Paradiesvogel, Hertz und Wegener, Berlin ca. 1860.- https://collections.vam.ac.uk/item/

O132137/design-for-berlin-woolwork-embroidery-design-hertz-and-wegener/

O132137/design-for-berlin-woolwork-embroidery-design-hertz-and-wegener/

Abb. 9: Stickmuster für einen Hund, der einen Vogel jagt, verlegt bei Wittich, Grunthal und Nicolai, Berlin, 2. Hälfte 19. Jh.- https://collections.vam.ac.uk/item/

Abb. 9: Stickmuster für einen Hund, der einen Vogel jagt, verlegt bei Wittich, Grunthal und Nicolai, Berlin, 2. Hälfte 19. Jh.- https://collections.vam.ac.uk/item/O567618/print-unknown/

Abb. 10: Das Abendmahl, Stickerei in Berlin Wool Work nach dem Gemälde von Leonardo da Vinci, 1851.- https://collections.vam.ac.uk/item/O314882/the-last-supper-needlework-picture/

Betrachtet man die dargestellten Entwicklungen insgesamt, so ist zunächst unstrittig, dass der Boom der Berlin wool work-Stickereien einen wesentlichen Faktor dafür darstellte, dass fast alle Stickereien bis zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in Kreuzstich bzw. Gobelinstich (halber Kreuzstich) ausgeführt wurden, dass also die zur Anwendung kommenden Sticktechniken im Vergleich zur Vergangenheit ganz erheblich reduziert wurden. Berlin wool work trug zusammen mit den Inhalten des Handarbeitsunterrichts des. 19. Jahrhunderts dazu bei, das Sticken fast schon synonym mit Sticken im Kreuzstich verstanden wurde.

„Berlin wool work“ zog schon in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts viel Kritik auf sich. Auf diese soll im folgenden Kapitel eingegangen werden. Trotz aller Kritik sollte man jedoch nicht die Perspektive der Frauen vergessen, die Stickereien nach „Berlin patterns“ anfertigten. Die Stickmuster an sich und deren Umsetzung im Kreuzstich erleichterten Frauen aller Schichten den Einstieg in die Stickerei.64 Auch wenn sie nicht mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet waren, ermöglichte ihnen das Sticken, etwas herzustellen, das sie als schön empfanden und mit dem sie ihr Heim schmücken konnten. Sie konnten etwas herstellen, das ordentlich und sauber hergestellt war und den Ansprüchen des Handwerks sachgerecht entsprach. Wenn sie gleichzeitig damit einen Beitrag zum Ansehen der Familie leisteten oder das Budget der Familie durch den Verkauf von Stickereien aufbesserten, so war das aus Sicht der Frauen etwas, worauf sie stolz sein konnten. Auch die Tatsache, dass Frauen aller Schichten „Berlin wool work“ herstellten, hob das Selbstwertgefühl von Frauen. Sie mussten sich nicht mit etwas zufrieden geben, dass im Vergleich zu den oberen Gesellschaftsschichten minderwertig war, sondern konnten ihre Stickereien erhobenen Hauptes präsentieren, wozu beitrug, dass sie sich der relativ einfachen Technik des Kreuzstichs bedienten.

„Berlin wool work“ zog schon in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts viel Kritik auf sich. Auf diese soll im folgenden Kapitel eingegangen werden. Trotz aller Kritik sollte man jedoch nicht die Perspektive der Frauen vergessen, die Stickereien nach „Berlin patterns“ anfertigten. Die Stickmuster an sich und deren Umsetzung im Kreuzstich erleichterten Frauen aller Schichten den Einstieg in die Stickerei.64 Auch wenn sie nicht mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet waren, ermöglichte ihnen das Sticken, etwas herzustellen, das sie als schön empfanden und mit dem sie ihr Heim schmücken konnten. Sie konnten etwas herstellen, das ordentlich und sauber hergestellt war und den Ansprüchen des Handwerks sachgerecht entsprach. Wenn sie gleichzeitig damit einen Beitrag zum Ansehen der Familie leisteten oder das Budget der Familie durch den Verkauf von Stickereien aufbesserten, so war das aus Sicht der Frauen etwas, worauf sie stolz sein konnten. Auch die Tatsache, dass Frauen aller Schichten „Berlin wool work“ herstellten, hob das Selbstwertgefühl von Frauen. Sie mussten sich nicht mit etwas zufrieden geben, dass im Vergleich zu den oberen Gesellschaftsschichten minderwertig war, sondern konnten ihre Stickereien erhobenen Hauptes präsentieren, wozu beitrug, dass sie sich der relativ einfachen Technik des Kreuzstichs bedienten.

1 Bertuch, Friedrich Justin: Strickerey. Die neueste Modearbeit der Damen. In: Journal des Luxus und der Moden, Jahrgang 15, April, S. 212,

https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00116033/JLM_1800_H004_0025_a.tif,

[abgerufen am 14.5.2024]. Der Aufsatz ist mit F.J. Bertuch gekennzeichnet. Bertuch ist aber eigentlich der Verleger des Journals, so dass der Artikel aus heutiger Perspektive eher als Werbung gesehen werden sollte. Mit „neuer bildender Kunst“ ist die sog. Bildstrickerei gemeint.

2 Ebda.

3 Bertuch, Friedrich: a.a.O., S. 213

4 Ebda.; siehe auch die Digitalisierung unter Wikipedia, Neue Muster zum Sticken und Weben https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Neue_Muster_zum_Sticken_und_Weben%2C_oder%2C_Versuch_Mahlerei_mit_

Strickkunst_.._%28IA_neuemusterzumsti00berr%29.pdf [abgerufen am 4.9.2025]

5 Ebda.

6 Ebda., sie auch die Digitalisierung unter Staatsbibliothek zu Berlin, Netto, Johann Friedrich; Lehmann, Friedrich Leonhard: Mit dreissig illuminirten und schwarzen Kupfertafeln , 180 https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN723700109&PHYSID=PHYS_0050&DMDID=DMDLOG_0001 [abgerufen am 4.9.2025]

7 Vgl. stellvertrend für viele: BerlinWork, http://www.berlinwork.de/html/einf.html [abgerufen am 18.11.2024]; museum-digital smb, Augusta Schmid, 1834, https://smb.museum-digital.de/object/108830 [abgerufen am 18.11.2024];

8 Fleischmann-Heck, Isa: Das Häkeln – Entwicklung einer neuen» weiblichen Arbeit« in Deutschland um 1800.- In: nmt 2021. Jahrbuch netzwerk mode textil e.V., S. 8.

9 Vgl. Fleischmann-Heck, Isa: a.a.O., S. 15 Fußnoten 15 und 16

10 Tapisseriearbeiten ist eine Bezeichnung für meist im Kreuzstich oder Gobelinstich gestickte Arbeiten.

11 Siehe auch: Textile Research Center Leiden, Berlin Wool Work, https://trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/europe-and-north-america/embroideries/berlin-wool-work [abgerufen 18.11.2024]: „The same charts used for embroidery were applied to create beaded as well as knitted designs.“

12 Wikipedia, Neue Muster zum Stricken, Sticken und Weben, a.a.O. Unter den genannten Fabrikanten dürften wohl gewerbsmässige Hersteller/innen von Stickereien zu verstehen sein.

13 Museum-digital smb, Augusta Schmid, 1834, a.a.O.

14 Vgl. Wikipedia, Farbdruck, https://de.wikipedia.org/wiki/Farbdruck [abgerufen am 4.9.2025]

1 5 Vgl. Fußnote 9

1 6 Lambert, Miss: The handbook of needlework, Philadelphia, Hazard, 1851, S. 82 Fußnote

17 Ebda.

18 Ebda.

19 Vgl. Victoria and Albert Museum, Hertz und Wegener, https://collections.vam.ac.uk/context/organisation/A18409/hertz-and-wegener [abgerufen am 4.9.2025]

20 Vgl. Victoria und Albert Museum, Vereinigte Stickmuster-Verlage, https://collections.vam.ac.uk/item/O1171607/vereinigte-stickmuster--verlage-print-kuehn-heinrich/#:~:text=This%20is%20the%20cover%20of,Albert%20Museum%20the%20following%20year. [abgerufen am 19.11.2024]

21 BerlinWork, http://www.berlinwork.de/html/einf.html [abgerufen am 18.11.2024]

22 Jeanette Durrant, Victoriana.- Embroidery through the Ages, Costume & Textile Association 20th Anniversary Issue, November 2009, S. 18

23 Vgl. Titelseite von Berrins Werk, a.a.O.

2 4 Berlin Work, a.a.O.

25 Ebda.

26 Vgl. ebda.

27 Vgl. Textile Research Center Leiden, Berlin Wool Work, a.a.O.

28 Vgl. Bennett, Eileen J.: Let None Despise The Criss Cross Row.- In: Cross Stitch Sampler Magazine, 1993 http://www.thesamplerhouse.net/blog/category/sampler-history [abgerufen am 28.11.2019]

29 Vgl. Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien des Biedermeier. Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung.- In: Jahrbuch der Berliner Museen, 44. Bd. (2002), S. 93

30 Vgl. Warner, Pamela: Embroidery. A History, London 1991, S. 73

31 Stepanova, Irina: Berlin Wool: Fine Fiber from an Innovative Age, 2003- In: https://pieceworkmagazine.com/berlin-wool-fine-fiber-from-an-innovative-age/#:~:text=In%20her%20book%20Discovering%20Embroidery%20of%20the [abgerufen am 17.11.2024]

32 Lambert, Miss: a.a.O., S. 36

33 Vgl. Textile Research Center Leiden, Berlin Wool Work, a.a.O.

34 Vgl. Corbet, Mary: Offspring of Berlin Wool Work, https://www.needlenthread.com/2012/11/berlin-wool-work.html [abgerufen am 19.11.2024]

35 Vgl. Durrant, Jeanette: a.a.O., S.19

36 Vgl. Textile Research Center Leiden, Berlin wool work, a.a.O.

37 Vgl. Alford, Jane: Beginner´s Guide to Berlin Woolwork, o.,O., 2003, S. 6

38 Vgl. Berlin Wool Work, https://academic-accelerator.com/encyclopedia/berlin-wool-work [abgerufen am 13.10.2024]

39 Vgl. Miss Lambert, die 1851 einen enthusiastischen Artikel über Berlin wool work in Philadelphia veröffentlicht.

40 Raynham Hall Museum, The Berlin Wool Work Craze, https://raynhamhallmuseum.org/thehomeneedle/the-berlin-wool-work-craze/ [abgerufen am 19.11.2024]

41 Vgl. Antique pattern library, Vereinigte Stickmuster Verlage Heinrich Kuehn Heft 152, https://www.antiquepatternlibrary.org/html/warm/C-JW001-00.htm [abgerufen am 10.9.2025]

42 Dass diese Technik um 1800 noch praktiziert wurde, ergibt sich aus dem Hinweis auf eine entsprechende Veröffentlichung auf der Innenseite des Buchdeckels von Emilie Berrins Musterwerk. Angepriesen wird: Blumenzeichner für Damen, die sticken und bunt ausnähen, oder diese Kunst erst erlernen wollen. Mit 64 Kupfern fein illum. 2 Hefte. Queer 4 in Kapseln. Preis 6 Thlr. Da es in kleinen Städten und auf Landgütern so schwer ist, Unterricht in diesem Fache zu erhalten, und es doch dem weiblichen Geschlecht jetzt so sehr nothwendig geworden, ihr Auge durch Zeichnen und durch Zusammenstellung der Farben zu bilden; sokönnen wir ihnen kein Werk mehr empfehlen als dieses. Der erste theoretische Theil ist so faßlich vorgetragen, daß man gar keinen Lehrer dabey bedarf; der zweite ist practisch und enthält blos neue Muster, besonders zu Souvenirs, Ricibnis etc., Wikipedia, Neue Muster zum Sticken und Weben, a.a.O.

43 Vgl. Wikipedia, Stickmaschine, https://de.wikipedia.org/wiki/Stickmaschine [abgerufen am 4.9.2025]

44 Vgl. Wikipedia, Nähmaschine, https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hmaschine [abgerufen am 4.9.2026]

45 museum digital smb, Augusta Schmid, 1834, a.a.O.

46 Stepanova, Irina: a.a.O., S. 3/11

47 Warner, Pamela: Embroidery. A History, London 1991, S. 143

48 Corbet, Mary: a.a.O., S. 1/3

49 Vgl. Kapitel Deutsche Mustertücher“

50 Krautwald, Barbara: Bürgerliche Frauenbilder im 19. Jahrhundert. Die Zeitschrift »Der Bazar« als Verhandlungsforum weiblichen Selbstverständnisses, Bielefeld 2021, S. 76

51 Ebda.

52 Vgl. Krautwald, Barbara: a.a.O., S, 77

53 Bergemann, Uta-Christiane: Europäische Stickereien 1650-1850, Krefeld 2006 (Kataloge des Deutschen Textilmuseums, Bd. 2), S. 28

54 Ebda.

55 Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien im Biedermeier, a.a.O., S. 100

56 Ebda.

57 Vgl. Bergemann, Uta-Christiane: Europäische Stickereien 1650-1850, a.a.O., S, 27

58 Bergemann, Uta-Christiane, Berliner Stickereien, a.a.O., S. 95

59 Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien, a.a.O., S. 96

60 Bergemann, Uta Christiane: Berliner Stickereien, a.a.O., S. 101

61 Museum digital smb, , Augusta Schmid, 1834, a.a.O.

62 Ann Bernard, Berlin Wool Work, a.a.O.

63 Museum digital smb, Augusta Schmid, a.a.O.

64 Vgl. die Sicht von Stepanova, Irina: a.a.O., S. 9/12

2 Ebda.

3 Bertuch, Friedrich: a.a.O., S. 213

4 Ebda.; siehe auch die Digitalisierung unter Wikipedia, Neue Muster zum Sticken und Weben https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Neue_Muster_zum_Sticken_und_Weben%2C_oder%2C_Versuch_Mahlerei_mit_

Strickkunst_.._%28IA_neuemusterzumsti00berr%29.pdf [abgerufen am 4.9.2025]

5 Ebda.

6 Ebda., sie auch die Digitalisierung unter Staatsbibliothek zu Berlin, Netto, Johann Friedrich; Lehmann, Friedrich Leonhard: Mit dreissig illuminirten und schwarzen Kupfertafeln , 180 https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN723700109&PHYSID=PHYS_0050&DMDID=DMDLOG_0001 [abgerufen am 4.9.2025]

7 Vgl. stellvertrend für viele: BerlinWork, http://www.berlinwork.de/html/einf.html [abgerufen am 18.11.2024]; museum-digital smb, Augusta Schmid, 1834, https://smb.museum-digital.de/object/108830 [abgerufen am 18.11.2024];

8 Fleischmann-Heck, Isa: Das Häkeln – Entwicklung einer neuen» weiblichen Arbeit« in Deutschland um 1800.- In: nmt 2021. Jahrbuch netzwerk mode textil e.V., S. 8.

9 Vgl. Fleischmann-Heck, Isa: a.a.O., S. 15 Fußnoten 15 und 16

10 Tapisseriearbeiten ist eine Bezeichnung für meist im Kreuzstich oder Gobelinstich gestickte Arbeiten.

11 Siehe auch: Textile Research Center Leiden, Berlin Wool Work, https://trc-leiden.nl/trc-needles/regional-traditions/europe-and-north-america/embroideries/berlin-wool-work [abgerufen 18.11.2024]: „The same charts used for embroidery were applied to create beaded as well as knitted designs.“

12 Wikipedia, Neue Muster zum Stricken, Sticken und Weben, a.a.O. Unter den genannten Fabrikanten dürften wohl gewerbsmässige Hersteller/innen von Stickereien zu verstehen sein.

13 Museum-digital smb, Augusta Schmid, 1834, a.a.O.

14 Vgl. Wikipedia, Farbdruck, https://de.wikipedia.org/wiki/Farbdruck [abgerufen am 4.9.2025]

1 5 Vgl. Fußnote 9

1 6 Lambert, Miss: The handbook of needlework, Philadelphia, Hazard, 1851, S. 82 Fußnote

17 Ebda.

18 Ebda.

19 Vgl. Victoria and Albert Museum, Hertz und Wegener, https://collections.vam.ac.uk/context/organisation/A18409/hertz-and-wegener [abgerufen am 4.9.2025]

20 Vgl. Victoria und Albert Museum, Vereinigte Stickmuster-Verlage, https://collections.vam.ac.uk/item/O1171607/vereinigte-stickmuster--verlage-print-kuehn-heinrich/#:~:text=This%20is%20the%20cover%20of,Albert%20Museum%20the%20following%20year. [abgerufen am 19.11.2024]

21 BerlinWork, http://www.berlinwork.de/html/einf.html [abgerufen am 18.11.2024]

22 Jeanette Durrant, Victoriana.- Embroidery through the Ages, Costume & Textile Association 20th Anniversary Issue, November 2009, S. 18

23 Vgl. Titelseite von Berrins Werk, a.a.O.

2 4 Berlin Work, a.a.O.

25 Ebda.

26 Vgl. ebda.

27 Vgl. Textile Research Center Leiden, Berlin Wool Work, a.a.O.

28 Vgl. Bennett, Eileen J.: Let None Despise The Criss Cross Row.- In: Cross Stitch Sampler Magazine, 1993 http://www.thesamplerhouse.net/blog/category/sampler-history [abgerufen am 28.11.2019]

29 Vgl. Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien des Biedermeier. Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung.- In: Jahrbuch der Berliner Museen, 44. Bd. (2002), S. 93

30 Vgl. Warner, Pamela: Embroidery. A History, London 1991, S. 73

31 Stepanova, Irina: Berlin Wool: Fine Fiber from an Innovative Age, 2003- In: https://pieceworkmagazine.com/berlin-wool-fine-fiber-from-an-innovative-age/#:~:text=In%20her%20book%20Discovering%20Embroidery%20of%20the [abgerufen am 17.11.2024]

32 Lambert, Miss: a.a.O., S. 36

33 Vgl. Textile Research Center Leiden, Berlin Wool Work, a.a.O.

34 Vgl. Corbet, Mary: Offspring of Berlin Wool Work, https://www.needlenthread.com/2012/11/berlin-wool-work.html [abgerufen am 19.11.2024]

35 Vgl. Durrant, Jeanette: a.a.O., S.19

36 Vgl. Textile Research Center Leiden, Berlin wool work, a.a.O.

37 Vgl. Alford, Jane: Beginner´s Guide to Berlin Woolwork, o.,O., 2003, S. 6

38 Vgl. Berlin Wool Work, https://academic-accelerator.com/encyclopedia/berlin-wool-work [abgerufen am 13.10.2024]

39 Vgl. Miss Lambert, die 1851 einen enthusiastischen Artikel über Berlin wool work in Philadelphia veröffentlicht.

40 Raynham Hall Museum, The Berlin Wool Work Craze, https://raynhamhallmuseum.org/thehomeneedle/the-berlin-wool-work-craze/ [abgerufen am 19.11.2024]

41 Vgl. Antique pattern library, Vereinigte Stickmuster Verlage Heinrich Kuehn Heft 152, https://www.antiquepatternlibrary.org/html/warm/C-JW001-00.htm [abgerufen am 10.9.2025]

42 Dass diese Technik um 1800 noch praktiziert wurde, ergibt sich aus dem Hinweis auf eine entsprechende Veröffentlichung auf der Innenseite des Buchdeckels von Emilie Berrins Musterwerk. Angepriesen wird: Blumenzeichner für Damen, die sticken und bunt ausnähen, oder diese Kunst erst erlernen wollen. Mit 64 Kupfern fein illum. 2 Hefte. Queer 4 in Kapseln. Preis 6 Thlr. Da es in kleinen Städten und auf Landgütern so schwer ist, Unterricht in diesem Fache zu erhalten, und es doch dem weiblichen Geschlecht jetzt so sehr nothwendig geworden, ihr Auge durch Zeichnen und durch Zusammenstellung der Farben zu bilden; sokönnen wir ihnen kein Werk mehr empfehlen als dieses. Der erste theoretische Theil ist so faßlich vorgetragen, daß man gar keinen Lehrer dabey bedarf; der zweite ist practisch und enthält blos neue Muster, besonders zu Souvenirs, Ricibnis etc., Wikipedia, Neue Muster zum Sticken und Weben, a.a.O.

43 Vgl. Wikipedia, Stickmaschine, https://de.wikipedia.org/wiki/Stickmaschine [abgerufen am 4.9.2025]

44 Vgl. Wikipedia, Nähmaschine, https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hmaschine [abgerufen am 4.9.2026]

45 museum digital smb, Augusta Schmid, 1834, a.a.O.

46 Stepanova, Irina: a.a.O., S. 3/11

47 Warner, Pamela: Embroidery. A History, London 1991, S. 143

48 Corbet, Mary: a.a.O., S. 1/3

49 Vgl. Kapitel Deutsche Mustertücher“

50 Krautwald, Barbara: Bürgerliche Frauenbilder im 19. Jahrhundert. Die Zeitschrift »Der Bazar« als Verhandlungsforum weiblichen Selbstverständnisses, Bielefeld 2021, S. 76

51 Ebda.

52 Vgl. Krautwald, Barbara: a.a.O., S, 77

53 Bergemann, Uta-Christiane: Europäische Stickereien 1650-1850, Krefeld 2006 (Kataloge des Deutschen Textilmuseums, Bd. 2), S. 28

54 Ebda.

55 Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien im Biedermeier, a.a.O., S. 100

56 Ebda.

57 Vgl. Bergemann, Uta-Christiane: Europäische Stickereien 1650-1850, a.a.O., S, 27

58 Bergemann, Uta-Christiane, Berliner Stickereien, a.a.O., S. 95

59 Bergemann, Uta-Christiane: Berliner Stickereien, a.a.O., S. 96

60 Bergemann, Uta Christiane: Berliner Stickereien, a.a.O., S. 101

61 Museum digital smb, , Augusta Schmid, 1834, a.a.O.

62 Ann Bernard, Berlin Wool Work, a.a.O.

63 Museum digital smb, Augusta Schmid, a.a.O.

64 Vgl. die Sicht von Stepanova, Irina: a.a.O., S. 9/12